AVERTISSEMENT

Il y a 140 ans, Louis

Pierre Mouillard publiait ce livre. Il était professeur de dessin, avait des

talents d’écriture, était un fin observateur des oiseaux et un expérimentateur

des premières machines volantes depuis 1856.

Certes toutes les

lois de la physique ne sont pas encore bien assimilées, comme le déplacement du centre de gravité

d’une feuille de carton sous l’influence de son mouvement, ou comme

l’élévation des oiseaux en spirale sans battre des ailes, grâce

à « l'inégalité de longueur de la partie de la course faite avec le

vent, comparée à celle qui est faite contre lui ». Ou le vent qui ne se déplace que par rafales

successives, ce qui génère de la portance. Phénomène qui a été démontré

mathématiquement à l’époque, et qui est bien réel, mais dont l’ordre de

grandeur n’a aucune commune mesure avec les ascendances utilisées par nos

oiseaux. Seuls les albatros sont capables d’exploiter autour du pôle sud le vol

dynamique dans le gradient de vent près de la surface de l’océan, mais cette

vérification expérimentale de la théorie est récente. La rafale a été le

fantasme de l’aviation pendant de nombreuses décennies donnant même son nom à

plusieurs avions.

Pourtant à cette époque on commence à parler des courants ascendants, mais

il faudra attendre le milieu des années 1920, une aviation qui a connu un essor

formidable depuis 10 ans avec une industrie florissante qui a drainé les

meilleurs cerveaux de son époque, pour qu’enfin on comprenne les mouvements

convectifs de l’atmosphère et que l’on commence à exploiter les ascendances en

planeur.

Grâce à ce livre il va partager sa passion et inspirer de

futurs précurseurs comme Chanute avec qui il va correspondre par-dessus

l’Atlantique.

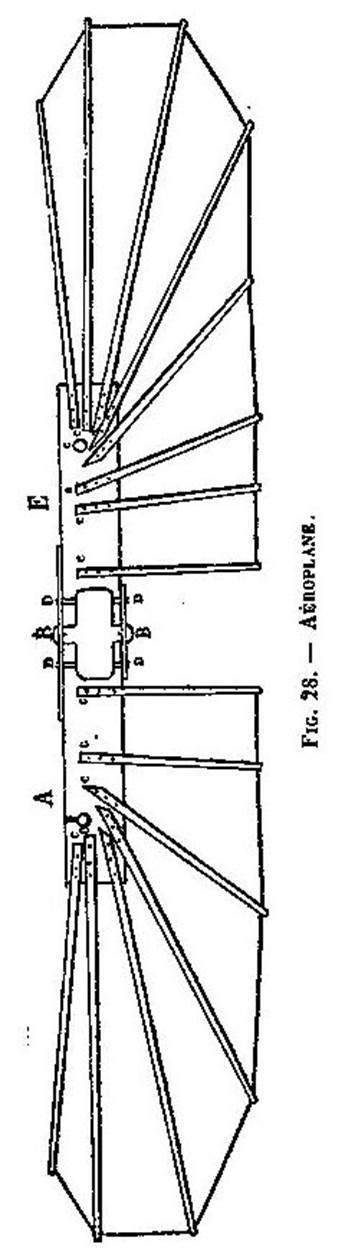

Il est aussi un inventeur et va breveter une machine volante

qui inclut entre autres un système de gauchissement des ailes qui s’avèrera

dans le futur, essentiel pour le contrôle du vol.

L’objectif de la

retranscription de ce livre sous forme numérique est de le rendre accessible

dans toutes les langues. Il m’a fallu faire le choix de garder certaines

expressions ou certains mots caractéristiques du Français de l’époque, et d’en

moderniser d’autres, afin que les traducteurs automatiques en donnent une

version compréhensible dans tous les langages.

Jean-Yves Clément, novembre 2022, à Fayence (haut lieu du vol

à voile en France).

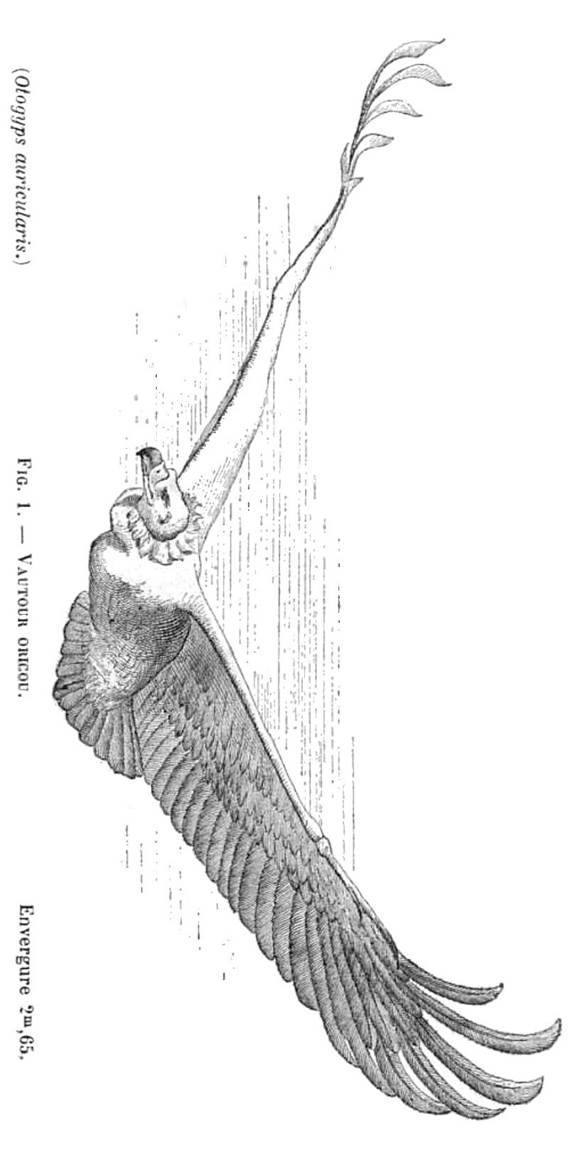

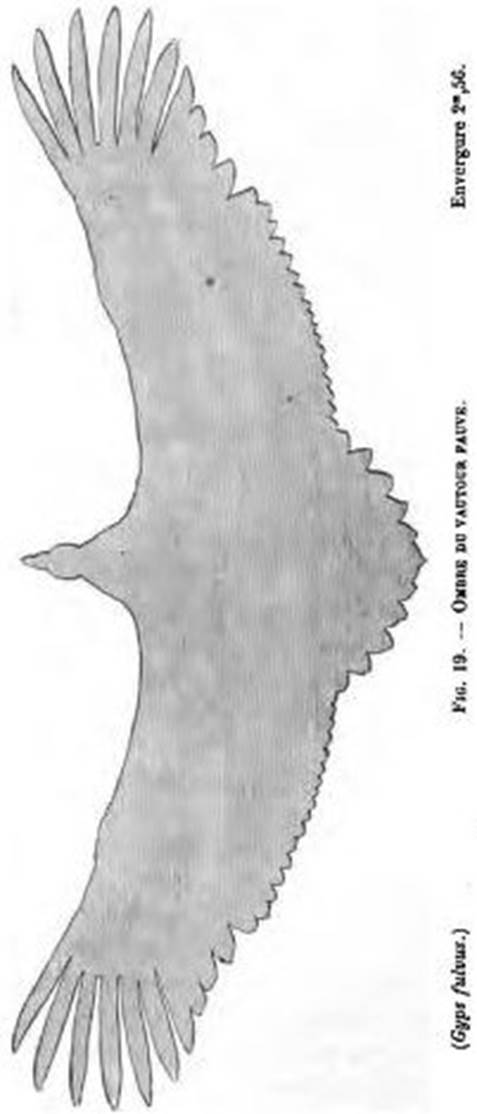

(Otogyps

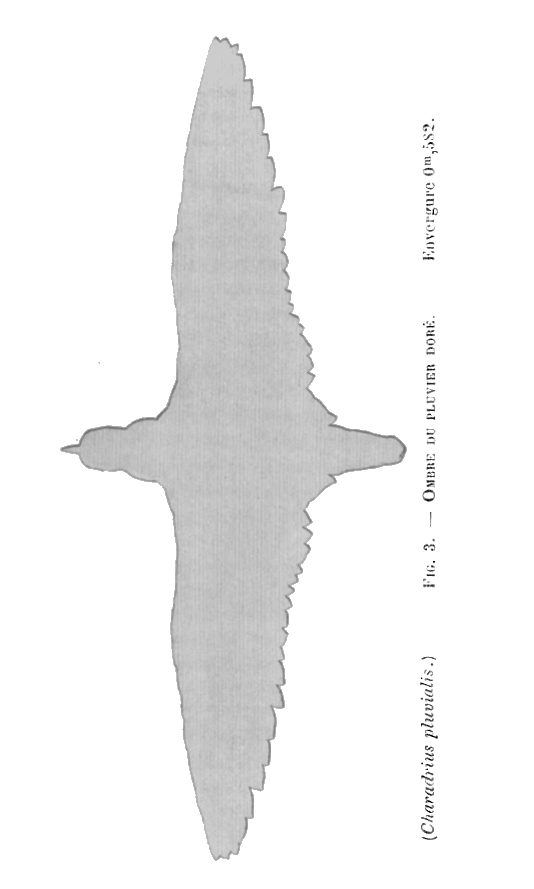

auricularis.) FIG. 1. VAUTOUR ORICOU Envergure 2,65m.

L. P. MOUILLARD

__________________

L'EMPIRE

DE L'AIR

ESSAI D'ORNITHOLOGIE

APPLIQUÉE

A L'AVIATION

Oser!..

________________________________

PARIS

G.

MASSON, EDITEUR

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

120. Boulevard Saint-Germain, en

face de l'Ecole de Médecine

1881

________________________

3181-81.- CORBEIL. Typ. et stér.

Crété

OSER

!...

Cette étude

date de loin, j'avais quinze ans quand le hasard voulut qu'un oiseau produisit

devant moi une évolution qui fut pour moi une révélation.

Depuis lors je n'ai plus douté, et je n'ai poussé plus loin cette étude

que pour pouvoir persuader ceux qui n'ont pas vu.

PRÉFACE

S'il est une pensée tyrannique, c'est

assurément celle de ce mode de locomotion. Une fois entrée dans une

intelligence, elle s'en empare en maîtresse ; c'est alors une obsession

continuelle, une espèce de cauchemar auquel il est presque impossible de se

soustraire. Si on joint à cela le discrédit jeté sur cette étude, on comprend

facilement le sort malheureux des pauvres chercheurs qui sont hantés par ce

problème.

Beaucoup d'entre eux, soit par fierté soit

par timidité, se sont renfermés en eux-mêmes, et ont été complètement paralysés

dans leurs expériences par le secret qu'ils devaient garder. On était si vite

et si cavalièrement traité de rêveur, même de fou, qu'il y avait urgence, sous

peine de discrédit complet, de cacher à tous ce vice de l'intelligence.

Il faut cependant reconnaître que depuis une

dizaine d'années cette persécution a beaucoup diminué. Nous ne sommes plus

exactement classés avec les chercheurs de la quadrature du cercle ou du

mouvement perpétuel ; il y a progrès, surtout depuis que les Chasles, Janssen,

Quatrefages, et autres pinacles de la science ont osé affirmer qu'ils croyaient

à la résolution de ce problème. Nous ne risquons plus aujourd'hui d'être

envoyés à Bicêtre, mais malgré cela la masse nous regarde encore comme des

cerveaux mal équilibrés.

L'esprit humain, entraîné par cette marche

en avant des illustrations scientifiques, est donc entré en mouvement. — Deux

routes se sont présentées à lui, l'une belle, large, agréable, bordée de fleurs

; mais qui ne mène à rien de sérieux :

c'est la voie du plus léger que l'air. —

L'autre, au contraire, est un sentier ardu, hérissé de difficultés, mais qui

aboutit : c'est l'étude par le plus lourd que l'air. — La généralité s'est

lancée dans la route facile à suivre, et contemple de là les malheureux engagés

dans les fondrières, sans se douter qu'elle-même sera obligée de revenir sur

ses pas et de s'y engager à son tour si elle veut arriver.

Humanité aveugle ! mais ouvre donc les yeux,

tu verras de par l'atmosphère des milliards d'oiseaux et des trillions

d'insectes. Tous ces êtres tourbillonnent gaiement dans les airs sans être

attachés au moindre flotteur ; beaucoup d'entre eux y circulent même sans

fatigue pendant de longues heures : et après une démonstration, donnée par la

source de toute science, tu seras bien obligé de reconnaître que là est la

ligne à suivre.

C'est donc par le plus lourd que l'air que

nous allons aborder cette étude : c'est par les cornes que nous saisirons le

monstre. Nous aurons pour guide et pour soutien ce maître puissant qui

n'engendre que des prodiges : je veux dire la Nature.

Elle a complètement négligé l'ordre d'idées

du plus léger que l'air, et toutes ses œuvres se sont adressées au plus lourd.

Avec un pareil mentor on ne peut errer.

Il y a deux manières d'étudier cette question

; une qu'on pourrait nommer de cabinet, et l'autre qui se fait au grand air.

La première agit avec les mathématiques ;

elle les lie à quelques rares observations défectueuses ou inutilisables, et,

s'appuyant sur ces bases fragiles, en exprime à grand renfort d'équations tout

ce qu'elles peuvent produire, et même trop souvent ce qu'elles n'ont jamais

pensé.

Les mathématiques sont certainement une

excellente chose, mais elles sont moins indispensables qu'on ne le supposé

généralement pour la compréhension de ce problème difficile.

Cela tient à ce que les bases des opérations

sont toujours erronées.

Rien n'est plus simple en effet que de dire :

étant donné que, nous savons tous que V, que R, que P égale ; et en route, on

intègre à perte de vue, et on arrive à un résultat..... qui ne s'accorde pas

avec l'observation.

Quand on part d'une donnée fausse, on arrive

tout de même, mais pas au but. — Même en calculant juste, il est certain que,

pour les 99/100" des intelligences, y compris même celle du calculateur,

ces chiffres et ces formules ne vaudront pas une explication bien limpide, ou

encore mieux, une expérience concluante.

Les mathématiques sont donc un moyen

intéressant de recherche, mais non un moyen de persuasion : nous n'y aurons

recours qu'à la forcée, parce que nous sommes intimement persuadés de ne jamais

rencontrer quelqu'un capable de hasarder son existence sur le dire d'une

formule.

Le Caire, 24 avril

1881.

HISTORIQUE

Rien n'est nouveau sous le soleil ; pour la

question qui nous occupe comme pour beaucoup d'autres ce proverbe est vrai.

L'antiquité commence par nous présenter dans

Icare le problème tout simplement résolu. Qu'y a-t-il d'impossible à cela ?

avec de l'observation et du bon sens on peut y arriver : Icare avait peut-être

ces deux dons.

Louis Figuier dans ses Années scientifiques,

Fulgence Marion dans son ouvrage Les ballons et les voyages aériens,

etc., etc., traitent de la question historique d'une manière très complète :

nous y renvoyons le lecteur que la question intéresse. Nous remarquerons

seulement qu'il ressort de tous ces faits que ce n'est nullement une question

neuve que nous abordons, et que l'expérience du saltimbanque ne demandait qu'à

être poussée pour amener un résultat, sinon complet, du moins très intéressant.

Plus tard, les ballons sont venus jeter leur

énorme masse au travers de la question ; on n'a plus regardé qu'eux pendant

quatre-vingts ans. Ils ont eu pour effet de fourvoyer les idées dans des

spéculations sans issue, et les chercheurs sont allés tous, les uns après les

autres, s'enferrer contre l'impossible.

Cependant la généralité des attentifs fut

intéressée par ces immenses appareils, soi-disant dirigeables : elle les

accepta tellement que les questions d'argent eurent du succès. Mais quant à la

question du plus lourd que l'air, il faut le reconnaître, elle y fut

souverainement rebelle : on fera monter l'humanité en ballon sans trop la

prier, mais quant à la faire s'embarquer sur un appareil quelconque qui ne sera

pas un flotteur, il n'y faut pas penser, au moins de longtemps. Le vélocipède

n'est pas sérieusement admis ; on ne peut nier qu'il n'y ait une répulsion de

la masse contre lui : cet équilibre stable par son instabilité la déroute

complètement. Elle comprend le ballon, mais n'admettra que difficilement

l'aéroplane.

BALLONS

Certainement que de s'élever dans les airs

est une belle chose, mais est-ce ce que nous cherchons ? Au premier abord il

semble exister un lien entre la direction et l'ascension, et cependant un

demi-siècle de réflexion a fait voir qu'il y a entre ces deux ordres d'idées un

abîme profond : elles sont aux antipodes l'une de l'autre ; en opposition

précise.

Les espérances des ballonniers sont

assurément bien diminuées, mais ne sont pas mortes cependant ; ils les basent

généralement sur cette donnée, que les surfaces croissent comme les carrés et

les volumes comme les cubes. C'est exact, mais les difficultés comment

croissent-elles ? mais la force du vent comment croît-elle ? cent mètres carrés

de surface en une seule voile font bien autrement de force que cent carrés de 1

mètre de côté.

En chambre, par un temps très calme, ils

pourront avoir quelques résultats ; mais par une modeste brise il n'y faut plus

penser ; par un grand vent c'est la fuite et la perdition si on essaye de

résister.

Ils parlent d'appareils

géants pour arriver à bénéficier des différences qui s'établissent entre les

cubes et les surfaces. Cela devient tellement monstrueux que nous abandonnons

l'analyse.

Cependant, pour pousser à bout cette étude,

nous admettrons qu'on puisse arriver à les charger d'une machine assez forte,

par rapport à son poids, pour pouvoir vaincre la résistance de l'air : mais où

trouver une enveloppe capable de supporter une telle pression. — Au reste, la

fin du ballon captif a été une démonstration irréfutable de l'inanité de ce genre

de conception. Il a éclaté malgré son millimètre d'épaisseur de parois, et cela

en plein Paris ; abrité par le Louvre, et au repos. Qu'aurait-ce donc été s'il

se fût trouvé là-haut dans les airs, et qu'il eut voulu remonter le courant ?

Cet accident semble avoir jugé la question.

Quand on sera parvenu à emmagasiner

l'hydrogène d'une manière portative, on aura, non pas trouvé la solution du

problème, mais trouvé le moyen de faire des ascensions très longues, au gré des

vents, mais cependant pleines d'intérêt à cause de leur durée.

En somme, pour le moment, les ballons ne

servent qu'à fourvoyer les chercheurs ; plus tard ils auront leur utilité comme

embarcadères, comme ascenseurs : les services qu'ils rendront alors seront même

très grands.

La faiblesse de l'enveloppe sera toujours

leur écueil. En quoi construire un ballon capable de résister à un vent de

seulement 10 mètres à la seconde ? Nous avons vu que les étoffes de la plus

grande ténacité ne sont pas suffisantes. — Voyons dans les métaux si nous ne

trouverions pas mieux ? Un ballon qu'on construirait en feuilles d'aluminium

serait obligé d'arriver au cube de 4000 mètres cubes pour pouvoir posséder une

force ascensionnelle de 1000 kilogrammes ; force nécessaire pour pouvoir

s'enlever lui-même et un moteur à vapeur en aluminium, avec générateur

Herreschoff, d'une force de 10 chevaux soit 400 kilogrammes ; plus son lest et

son combustible.

Maintenant quelle sera la force de

résistance de cette enveloppe métallique ? Le ballon sera-t-il plus solide que

ceux faits en soie grège, comme on pourrait les faire en y mettant le prix ? —

Là est la question. — C'est très douteux, et assez dangereux à expérimenter.

On trouve mieux que cela dans l'ordre d'idées

exposé dans cette étude.

Si on joint à un ballon un aéroplane immense,

il est possible d'entrevoir la direction, non pas absolue, mais souvent très

active, obtenue non seulement par la chute, mais encore par l'ascension.

C'est seulement un jalon que nous plaçons

là, pour indiquer que cette demi-solution est trouvée.

ÉTUDE

SUR L'AVIATION

PAR

LE

PLUS LOURD QUE L'AIR

Nous avons déjà dit que la nature

presciente, impeccable, toujours savante au-delà de ce que peut nous expliquer

l'étude la plus attentive, nous indique cette voie.

Ne cherchons pas à être plus fort qu'elle,

laissons-nous aller tout simplement où elle nous mène : nous y arriverons

facilement, sans nous fatiguer le cerveau de ce casse-tête chinois, à l'ordre

du jour, qui se nomme l'X à outrance, et qui se loge aujourd'hui partout.

En regardant seulement autour de nous comment

opère la gente ailée, en réfléchissant à ce que nous aurons vu, et surtout en

nous efforçant de bien le comprendre, nous sommes sûrs d'être dans le chemin

qui mène à la réussite.

DE L'OBSERVATION

L'observation pour être réellement fructueuse doit posséder plusieurs

qualités.

Il faut d'abord bien voir, puis bien analyser, et ensuite appliquer

cette étude à de bons modèles.

Pour bien voir, il faut non seulement avoir de bons yeux, savoir tenir

au point, dans le champ de sa lunette, un oiseau en plein vol, mais encore

savoir voir.

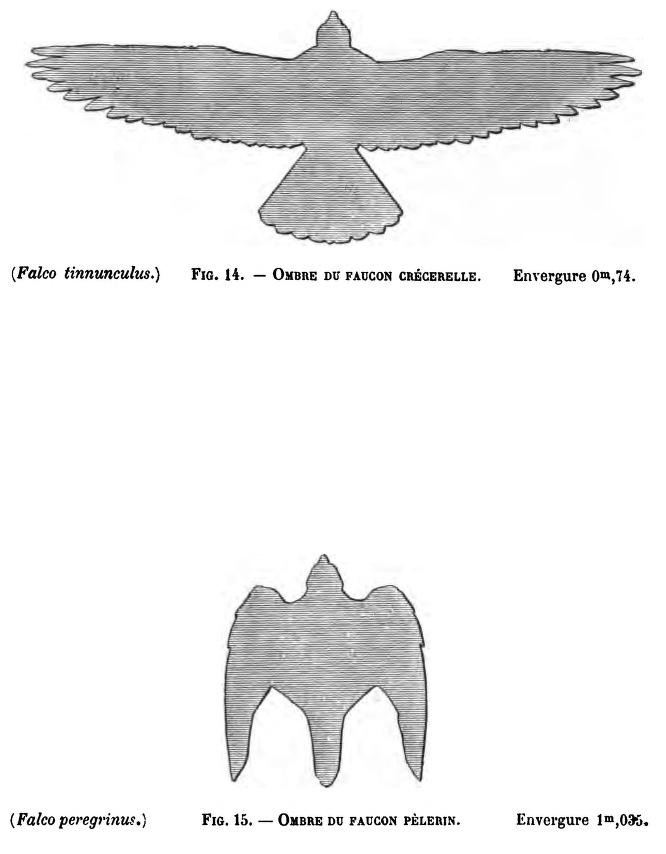

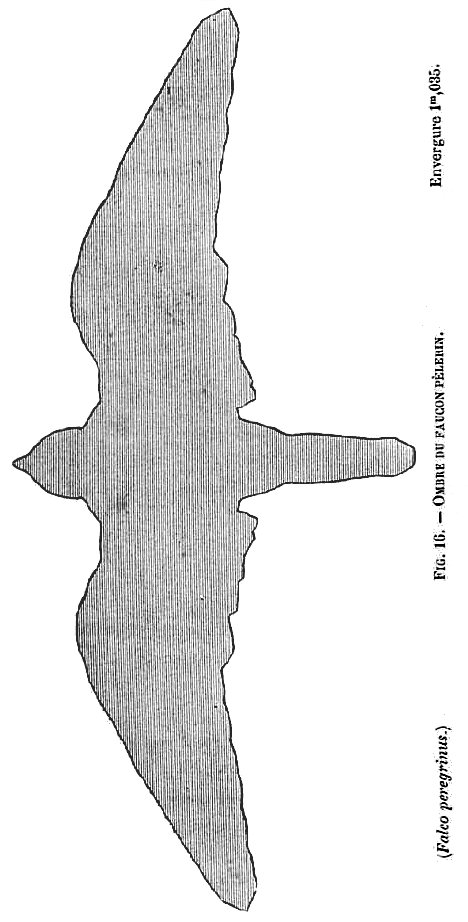

Ainsi, quand quelqu'un, peu habitué à ce genre d'étude, entend affirmer,

d'une manière péremptoire, que le point noir qu'on aperçoit à peine est un mâle

de faucon crécerelle, il croit avoir affaire à un rêveur éveillé, et cependant

rien n'est moins vrai.

Étant donné le point noir, pour celui qui a l'habitude de ce genre

d'observation, une crécerelle est facile à distinguer à sa marche, soit en planant

soit en ramant : sa longue queue est un indice sûr : il n'y a pas moyen de la

confondre avec un corbeau, une buse, un milan, ni même avec une autre variété

de faucon. — Maintenant, quant au fait de préciser le sexe, rien n'est plus

facile. On n'a qu'à observer quelques instants, le mâle se décèle par sa

pétulance et la brièveté de ses battements, par l'énergie de ses mouvements :

la femelle est plus souple et moins ardente pour dévorer l'espace.

Pour le percnoptère, rien n'est plus simple. De très loin on le

distingue dans un vol de milans, avec lesquels il se tient souvent, à une

petite particularité de son vol : c'est une inconstance remarquable dans la

fixité de la direction ; au peu de largeur de ses ailes et à leur position très

rectiligne, car ils ne font des angles, ne prennent des ris que par des vents

très forts. Quant au mâle, sa distinction de la femelle se fait à perte de vue,

par la couleur : il est blanc, elle est brun foncé.

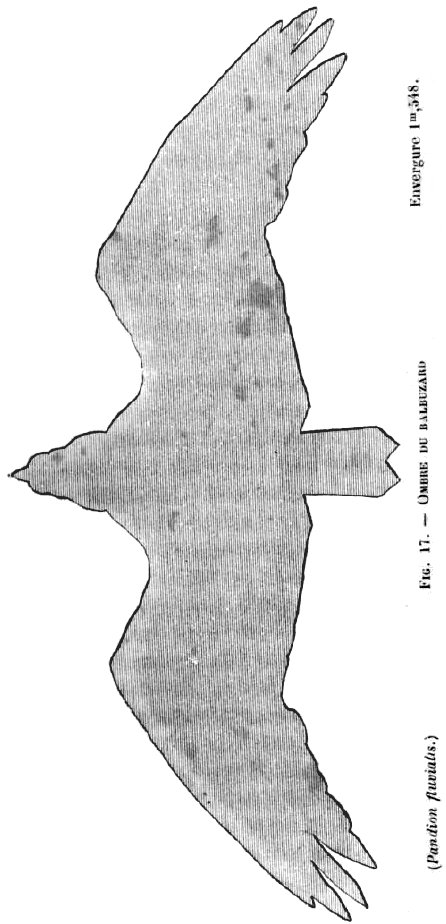

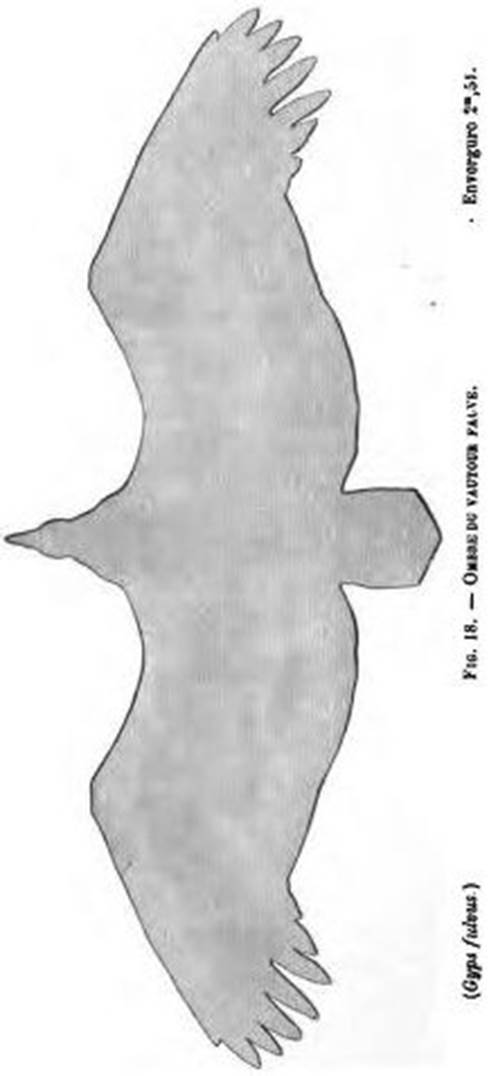

Les gyps se reconnaissent à la tenue du vol, à l'ampleur des

ronds, à la lenteur du mouvement.

Les arrians, otogyps, se font remarquer par l'exagération de toutes ces

qualités et par un plumage plus foncé.

Quant au gypaète, sa queue longue, large et ronde, le fait distinguer

très facilement d'excessivement loin : il n'y a pas d'oiseau de ce système de

construction dans les grands voiliers.

Voici donc, dans sa simplicité, l'explication de ce fait qui étonne

beaucoup. — Pour pouvoir arriver à bien préciser l'oiseau qu'on étudie au vol,

il faut absolument avoir beaucoup vu. Quand un aigle est parti à 50 mètres de

vous, en le suivant des yeux, ses évolutions se gravent dans la mémoire, et

plus tard, lorsqu'on rencontre le même rythme, il n'est plus besoin de regarder

aux pattes pour pouvoir distinguer si l'oiseau en vue est un aigle ou un

vautour.

Généralement on peut se fier à ses yeux : ils trompent rarement, surtout

quand le même spectacle se reproduit plusieurs fois.

Cependant il est des cas dont on doit se méfier : c'est d'abord une

diminution dans l'appréciation de la grosseur, qui s'accentue, devient plus

difficile à estimer à mesure que l'éloignement augmente ; puis une augmentation

de la grosseur dans certains cas ; entre autres, quand on est soi-même animé

d'une vitesse dans un sens, et que l'oiseau en a une en sens contraire.

La première de ces affirmations semble tout d'abord une naïveté,

cependant elle n'est que très exacte et assez curieuse pour être exposée. La

différence qu'il y a entre deux surfaces, l'une étant 0,25m2 et l'autre

1m2, est parfaitement perçue par l'œil à 100 mètres de distance :

notre vue analyse avec exactitude ce rapport et nous en donne parfaitement

conscience. A 500 mètres, la différence s'atténue sensiblement ; et, à 1000

mètres, tout élément de comparaison est détruit par la distance : la surface 4

est exactement égale il la surface 1. Cet effet est tellement fort, qu'a cet

éloignement, l'intelligence est obligée de venir secourir la vue qui ne peut

plus juger l'étendue de ces surfaces qui varient cependant du simple au

quadruple. Elle est obligée de venir lui dire : ces deux points, quoique de

même grosseur apparente, ne doivent pas l'être en réalité, car leurs mouvements

différents indiquent des masses différentes, auxquelles doivent correspondre

des surfaces environ proportionnelles.

Ainsi, à grande distance, on confond, avec les meilleurs yeux, le milan

qui a 0,28m2 de surface, avec le grand vautour qui a 1m2

et plus.

Quant à la seconde cause d'erreur, elle est plus difficile à expliquer.

Le mirage y est sûrement pour quelque chose.

On peut lui attribuer quelques-unes de ces grosses fautes de vue qu'on

commet quelquefois, surtout dans les pays chauds. Ainsi, nous nous sommes

surpris à confondre, dans le désert libyque, un vautour avec un chameau de

forte taille ; et même, une fois, en pleine France, à voir un corbeau sous le

volume d'un aigle.

A quoi attribuer ces aberrations de l'œil ? A la vitesse dont on est

soi-même animé, probablement, car le mirage est plus actif quand on est en

mouvement que quand on est immobile.

Il faut ensuite se mettre dans de bonnes conditions pour bien voir. Nous

avons eu, en Algérie, un couple de sylvies qui étaient d'une familiarité

charmante. Les demoiselles pille-mouches, comme nous les nommions, venaient chasser

à un mètre des gens, et nichaient dans un trou du plafond d'une chambre

habitée. Cette hardiesse permettait de très bien les étudier. — Ce que ces

oiseaux dépensaient de force dans une chasse de cinq minutes est étonnant. —

Ils sont organisés pour pouvoir attraper les insectes, au vol, et généralement

il y a de grandes difficultés à ces poursuites. Les mouches dont nos oiseaux se

nourrissaient faisaient, en fuyant, des crochets insensés : les sylvies les

suivaient avec succès ; et au bout de quelques secondes on entendait ce petit

coup de bec énergique, indiquant la réussite de la chasse.

La proximité dans l'étude est grandement à rechercher. Il nous a été

permis d'étudier de très près plusieurs oiseaux : la corneille, le faucon

crécerelle, le pèlerin, le milan, le néophron percnoptère, les pélicans, les

grands vautours, etc.

De la corneille et du milan nous n'ajouterons rien à ce que nous en

disons à leur article ; au Caire, il est facile de toucher ce dernier au vol en

s'y prenant avec adresse.

Mais un

spectacle émouvant (le mot n'a rien de trop énergique), c'est de voir un grand

perchoir du Mokatan, où on peut se placer de manière à voir les gyps fulvus

à cinq mètres, en plein vol.

Inutile de songer à décrire ce spectacle ! Quand ces énormes oiseaux

passent aussi près de vous, on entend un frémissement étonnant ; ces

vigoureuses rémiges vibrent comme des languettes ; elles sont retournées par

les quinze livres qu'elles supportent, au point de former un quart de cercle.

Les gros vautours sont là quelquefois par centaines ; les percnoptères

ne se comptent plus, ils font garniture, les milans se faufilent dans le tas et

vont chercher une petite place ; et le grand corbeau (corvus eorax)

croasse, irrité de voir son domaine envahi. — Les coups de bec sont nombreux.

Il faut une longueur de cou réglementaire entre chaque animal ; sans cela, un

vautour lance au large son voisin, plus petit que lui. — Entre gros, ils n'ont

guère plus d'amabilité : on les entend alors pousser leur espèce de cri qui

ressemble à un sifflement, et le plus faible pique une tête, prend le large, et

va recommencer ses études d'abordage, qui sont toujours longues et grandement

étudiées.

Une de leurs manœuvres qui étonne toujours est la descente. Les gyps

arrivent au-dessus du perchoir à la hauteur moyenne de leur vol, c'est-à-dire à

5 ou 600 mètres au moins. Arrivés à destination, ils tournent quelques minutes

pour étudier les lieux, puis se décident à s'abaisser. L'aigle fond souvent

comme un corps grave qui tombe : cela lui est possible, il est si puissant ; il

peut maîtriser une vitesse de cinquante mètres à la seconde. Mais le grand

vautour n'a pas cette force de pectoraux. Il se laisse tomber

perpendiculairement aussi, mais les ailes à peine repliées. Au reste, ces

chutes sont quelquefois énormes ; nous en avons vu qui apparaissaient au zénith

étant déjà en descente : ce qui fait au moins trois kilomètres. S'ils

permettaient à l'accélération de se produire, ils ne pourraient plus maîtriser

leur vitesse, seraient désemparés, et n'auraient plus la force de changer de

direction.

Après avoir bien vu, il s'agit de bien analyser.

Ce second point est plus difficile que le premier ; et cela, parce que

les idées préconçues influencent l'entendement.

Tout le monde s'en est mêlé pour fourvoyer les intelligences. Que de

faussetés ont été élaborées par de grands noms, et depuis admises comme article

de foi. Il convient d'analyser soi-même les faits qu'on observe, sans passion,

sans idée arrêtée d'avance, et surtout ne pas se lancer dans la poésie.

Exemple : Qui ne connaît ce vieux cliché de l'aigle fixant le soleil ?

Dans quel but s'abîmer un organe aussi nécessaire, et qui est aussi délicat

chez l'oiseau que chez l'homme ? De ce que l'aigle a une troisième paupière,

vieux souvenir de son origine de reptile, on en a déduit qu'il devait s'en

servir pour tempérer les rayons de l'astre du jour, à la façon des verres noirs

qu'on met aux télescopes pour pouvoir étudier le soleil.

A quoi sert cette membrane ? Nous n'en savons rien au juste : tout ne

sert pas dans la nature, malgré ce qu'on en a dit. Ce qu'il y a de positif,

c'est que cette membrane, appliquée sur l'œil, est parfaitement opaque ; elle

ne tempère pas, elle obstrue complètement ; et cela, la membrane collée sur

l'œil, comme elle l'est dans l'oiseau, chaude, vivante, et n'ayant pas encore

eu le temps de changer d'état.

Puis, nous pouvons assurer n'avoir jamais vu fixer le soleil à un aigle

superbe que nous avons gardé de nombreuses années. Ce qui a pu faire naître

cette idée, c'est probablement la pose curieuse qu'ils prennent lorsqu'ils font

sécher leurs plumes après s'être baignés. En les regardant attentivement, on

remarque qu'ils ne fixent rien, mais qu'ils sont dans une espèce d'extase causée

par le réchauffement. Au reste beaucoup d'oiseaux en font autant, les corbeaux,

les vautours, etc.

Buffon est le père et le maître de ce genre d'observations faites avec

des lunettes prismatiques. Depuis, son école a été suivie, et on en a énoncé de

bien curieuses.

Prenons entre mille quelques-unes de ces assertions erronées.

L'observateur humoristique, le charmant peintre des animaux, Toussenel,

attribue le ronflement que produit un faucon, qui du haut des airs plonge sur

sa proie, à la dilatation de l'air dans les organes de l'oiseau. Une balle, un

boulet ronflent aussi : ne serait-il pas plus simple d'attribuer les mêmes

effets aux mêmes causes. Puis, nous ferons remarquer que ce phénomène produit

par un oiseau beaucoup plus gros amène une explication complémentaire. Si, au

lieu d'écouter tomber un épervier, on écoute le bruit produit par le grand

aigle, le bruit change, se perçoit mieux, l'oreille s'explique sa nature, et

comprend qu'il est composé pour une bonne part du flassaiement violent des

pennes des ailes les unes contre les autres ; leur élasticité leur faisant

faire l'office de languette.

Dans un grand article sur le vol des oiseaux, M. Quatrefages a dû faire

des erreurs d'observation. Nous citons cette relation, quoique déjà assez ancienne

(1), pour montrer ce que l'analyse peut permettre d'assurer.

Parlant d'une tourmente en Biscaye, il dit avoir vu des aigles de mer,

aux couleurs roussâtres, etc..., volant dans ces grands courants d'air. Il doit

s'être glissé une erreur, probablement dans la spécification de l'oiseau, car,

si la tempête était forte, les pygargues et les balbuzards étaient perchés,

ainsi que tous les voiliers, dont aucun ne peut tenir le large par les grands

vents. Il avait assurément d'autres oiseaux sous les yeux.

Si cet éminent savant avait pu voir le spectacle qu'il nous fut permis

d'étudier, il serait persuadé de cette vérité : Sur la côte d'Algérie, au bord

de la mer, par un siroco effroyable, un grand aigle bouleversé par le vent

était entraîné au large. La malheureuse bête était-elle roulée,

(1) Bulletin de la

Société d'acclimatation, Décembre 1869.

mise sens dessus dessous ! Ses

ailes étaient littéralement fermées. Au moindre développement de surface,

c'étaient des bonds prodigieux dans l'espace : cent mètres de hauteur étaient

franchis en cinq secondes. Il y eut là une lutte d'un quart d'heure, émouvante

au suprême degré. Que de mouvements, que de détours, quelle activité déployait

ce puissant animal dans cette lutte contre la tempête ; et pendant ce temps les

procellarias et les goélands, tout à fait à leur aise, complètement dans leur

élément, chassaient sur les vagues en fureur avec une aisance indescriptible.

Ce

qui démontre que tous les oiseaux n'ont pas les mêmes aptitudes dans le vol,

que l'aigle n'est pas organisé pour se mouvoir dans les courants d'air trop

rapides, et que cette vitesse de l'air est parfaitement acceptée par d'autres

familles de volateurs.

Il faut observer juste aujourd'hui.

Les envergures immenses, les poids monstrueux ne sont plus acceptables.

— Il faut la mesure exacte et le poids précis d'un animal, à l'état de nature,

et en parfaite santé.

On trouvera certainement dans les jardins zoologiques des animaux

engraissés par la stabulation et une nourriture exagérée, qui offriront des

poids excessifs, assurément doubles de ceux qu'ils ont à l'état de nature : ces

poids doivent être rejetés.

Ce sont des moyennes qu'il faut. Ainsi nous sommes fier de pouvoir

offrir le poids moyen d'une hécatombe de 8 gyps fulvus, qui est de 7240

grammes.

Quant aux mesures de l'oricou, nous regrettons vivement de ne pouvoir

offrir une forte moyenne, car c'est pour nous l'oiseau le plus intéressant que

nous puissions rencontrer dans l’ancien continent.

Il est surtout indispensable que l'observateur soit assez ornithologue

pour pouvoir préciser l'oiseau qu'il a devant les yeux, non seulement lorsqu'il

est sur la table de dissection, mais encore au loin, au repos, et surtout au

vol.

Ce savoir ne s'acquiert ni dans les livres ni dans les cabinets

d'histoire naturelle : il faut pour l'obtenir étudier beaucoup le grand livre

de la nature, se rendre compte des mouvements, opérations, évolutions des

oiseaux : savoir toutes leurs manœuvres, et surtout les comprendre ; sans cela

jamais on n'arrivera. Si on ne comprend pas ce que fait l'oiseau dans telle

position donnée, comment veut-on pouvoir l'imiter ?

On doit se poser constamment des problèmes que l'on voit se réaliser une

fois ou l'autre.

Ainsi, je me persuadai à priori qu'un fin voilier pouvait par une bonne

brise s'élever d'un point directement en l'air, et avancer malgré cela contre

le vent. — J'étais persuadé que le fait était possible. — J'attendis des années

avant de voir se produire cette évolution. Enfin, un jour, en Afrique, deux

aigles en amour me donnèrent ce spectacle. L'un d'eux s'élança du sommet d'un

frêne où ils étaient perchés, s'abaissa au vent de deux ou trois mètres, fut

relevé par une rafale et s'éleva ainsi, directement, lentement, à une centaine

de mètres en l'air, ayant gagné au vent au moins cinquante mètres ; et cela,

sans un seul battement.

De pareilles démonstrations ne se voient pas tous les jours, il faut les

chercher avec persistance ; il faut avoir le feu sacré de cette étude, il faut

y être attiré par un je ne sais quoi qui fait que certaines évolutions vous

font battre le cœur.

On doit désirer voir beaucoup, et faire ce qu'il faut pour bien voir ;

recueillir les faits, se les expliquer si on peut, et on le peut ordinairement

avec de l'intelligence et du bon sens. Cependant il y a certaines évolutions

dont on ne peut trouver la raison d'être, témoin la suivante : 23 mai 1876.

Vu des milans planer et rester presque immobiles dans l'air. Il fait un

vent du Nord faible. Ils sont tous très haut, ont la même allure, le bec au

vent, avançant et montant, faisant à certains moments, tous ensemble, un rond

ou deux : c'est probablement une zone d'air rapide qui passe. — Ce que ces

oiseaux font aujourd'hui, avec un vent qui n'a rien de particulier, ils peuvent

le faire dans d'autres moments, cependant ils ne le font pas. — Quelle est la

cause de ce changement dans leurs habitudes ? — Éducation des enfants finie :

ce qui est exact à cette époque. Quoi dire ? En tous cas il y a quelque chose

de particulier, car à 7 heures 1/2 du matin ils ont appétit ordinairement, et

aujourd'hui il n'y paraît guère. —Peut-être un temps électrique particulier. —

En somme ils font ce matin des tours de force, des démonstrations très

intéressantes, par un vent du nord, très moyen, frais pour le Caire, 21°, et un

temps très beau.

Il est rare qu'on ne trouve le pourquoi d'une manœuvre ; puis, ce qu'on

ne comprend pas la première fois est expliqué par une autre observation faite

dans des conditions meilleures.

En tous cas, pour apprendre, il faut avoir l'amour de cette étude.

Je me souviendrai toute ma vie du premier vol de gyps fulvus que

je vis. J'en fus tellement impressionné que de la journée je ne pus penser à

autre chose. Au reste il y avait de quoi, c'était la mise en pratique de mes

idées théoriques sur le vol. — Depuis, j'ai vu bien des milliers de vautours,

j'ai bouleversé beaucoup de ces énormes troupeaux d'oiseaux ; malgré cela je

n'en puis voir passer un dans l'atmosphère sans l'accompagner des yeux jusqu'à

l'horizon.

L'observation demande enfin un bon choix de modèles.

Les observateurs français les choisissent forcément mal : ils étudient

les rameurs excessifs tels que les pigeons, les chauves-souris, voire même les

insectes.

Quel profit tirer d'un modèle qui n'est pas imitable en grand ? — Il est

impossible de reproduire mécaniquement sur de grandes proportions un insecte,

un moineau, ni même un pigeon : en quelle matière construire un appareil

capable de supporter des battements aussi énergiques que ceux que produit le

moineau par exemple ? L'acier n'est pas assez nerveux par rapport à son poids.

Ensuite, pourquoi étudier ces animaux ? cette puissance, ils l'ont, ils

s'en servent, mais elle ne leur a pas été donnée par la nature seulement pour

voler, mais bien pour chasser, pour fuir ou pour lutter. — Puis, ne serait-il

pas plus rationnel de s'adresser aux modèles faciles à reproduire qu'aux

difficultés ? Imiter la nature dans ses tours de force est déjà très beau, mais

vouloir la surpasser semble peu logique : car c'est vouloir la surpasser que de

chercher à faire des appareils rameurs de cent kilogrammes, quand, elle, ne

peut guère dépasser deux kilogrammes.

Le bon sens indique que quand on n'est pas fort il faut chercher à

reproduire ce qui demande le moins de force. — Quels sont les oiseaux qui,

quoique franchissant de grandes distances, le font avec le moins d'efforts ?...

ce sont les grands voiliers.

Mais, objectera-t-on, ces oiseaux ont au contraire une force musculaire

énorme ; les aigles, les vautours, sont construits pour pouvoir en dépenser

beaucoup : cette puissance leur est donc indispensable ?

— Oui, certainement, ils ne peuvent même pas s'en passer pour soutenir

la lutte pour l'existence : mais, entre vivre de la vie de l'oiseau, vie de

combat, de peur, de chasse, et vivre de la vie de l'homme, qui, lui, ne craint

rien, le problème n'est pas le même ; c'est la lutte permanente comparée à la

sécurité absolue.

Que craint l'homme ? Rien, l'orage et son semblable : en temps de paix

ce dernier est négligeable ; quant à l'orage, rien ne le force à l'affronter.

Pour l'oiseau, c'est tout différent ; il peut être obligé, à chaque

instant, de prendre l'air, et rondement ; il lui faut donc une puissance énorme

pour pouvoir fuir à toute vitesse par des temps impossibles.

Au reste, cette puissance est proportionnelle aux besoins.

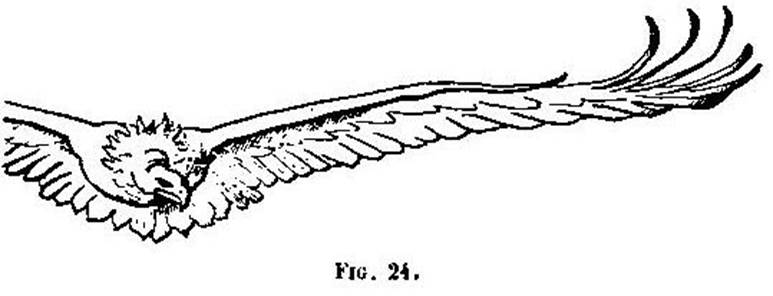

Comparons deux grands oiseaux voiliers, l'aigle et le vautour ; la

différence de genre de vie amène la différence de facultés. — Ils n'ont qu'un

ennemi tous les deux : c'est l'homme ; seulement, l'un vit de proies vivantes,

et l'autre de cadavres. — Pour exister, le premier est obligé de chasser, de

combattre un animal, qui, s'il ne se défend pas, développe en place toutes les

facultés pour fuir. Aussi son vol est-il puissant à l'extrême : il bat l'air

comme un rameur, ses exercices sont variés ; c'est le faiseur de tours de

force.

Le vautour au contraire ne craint pas grand’chose, tout au plus un coup

de fusil de quelque curieux, quand il s'en rencontre dans son pays ; et cette

catégorie d'hommes a toujours un costume insolite, qui éveille de loin son

attention. Il n'a, en résumé, besoin pour vivre que de pouvoir distinguer de très

loin un animal mort. Aussi que sait-il faire ? Monter très haut, pour de là

voir très loin, s'y maintenir sans fatigue, descendre lentement après avoir

bien étudié les lieux et s'être assuré qu'il peut se poser sans danger, qu'il

ne sera pas surpris, et surtout obligé de repartir précipitamment. — Aussi son

vol s'en ressent : pas de dépense de force, c'est le roi des flâneurs, toujours

à la voile ; ses grandes ailes ne battent que pour se dérouiller. Il fera dix

kilomètres pour réussir à se poser sans choc, dix lieues pour avancer d'une ;

il a le temps, et a juré de ne jamais battre. — Au reste, rien n'est beau comme

l'allure de cet énorme oiseau ; on ne peut en voir passer un sans s'arrêter et

contempler cette majesté dans le mouvement. Ce sont d'immenses cercles

parcourus lentement, sans ressauts ni arrêts ; puis, quand il prend le vol

rectiligne, c'est avec une fixité imposante qu’il se meut, il ne louvoie pas ni

à gauche ni à droite, ni en haut ni en bas : il pénètre.

C'est le modèle par excellence de l'étude qui nous occupe : la cigogne,

à côté de lui, est une fauvette, le milan un papillon, et le faucon une plume.

Celui qui a vu cinq minutes un oricou au grand vol, et qui n'a pas

reconnu la possibilité de la direction aérienne, est au moins... mal organisé

pour l'analyse.

ESSAI

D'ORNITHOLOGIE

AU POINT DE VUE DU

VOL

Il nous faut faire ici un petit cours d'ornithologie, cours ayant trait

à une question vitale des oiseaux : le vol ; question presque complètement

oubliée dans les traités.

Le vol est la propriété par excellence de l'oiseau : passons une revue

rapide des êtres qui peuvent se mouvoir dans les airs.

La première classe, en commençant par les plus infimes, est l'insecte. —

Tous, moins les papillons paon de jour et deux ou trois autres grands

lépidoptères, qui ont des instants où leur vol est un glissement, sont des

rameurs. Leurs ailes sont des plans élastiques, qui agissent sur l'air par la

différence d'élasticité qu'il y a chez elles entre leur exhaussement et leur

abaissement.

Le docteur Marey a donné des descriptions et des tracés graphiques du

vol des insectes excessivement intéressants : c'est le dessin du mouvement

reproduit d'une manière exacte : il n'y a rien à désirer au-delà.

Les reptiles n'ont de nos jours à nous offrir qu'un petit lézard des

Indes, le draco volans, qui est un glisseur. Le plus grand espace qu'il

puisse franchir se borne à quelques mètres ; c'est d'une branche à l'autre

qu'il s'élance.

Les temps géologiques nous offrent des spécimens infiniment plus

intéressants. A l'époque du lias, la nature créa une famille de reptiles dont

la vie devait se passer dans les airs. Les ptérodactyles durent, pour pouvoir

vivre, avoir la faculté de se mouvoir et de stationner dans les gaz, tout comme

les oiseaux de nos jours.

La classe des poissons est, comme on peut s'y attendre, très pauvre en

êtres pouvant voler ; une douzaine d'espèces peuvent s'élancer, se soutenir

quelques mètres à force de battements, et tout se borne là.

En mer, par les beaux jours de la fin de l'été, il arrive quelquefois

que le navire traverse des parages garnis de poissons volants.

Celui qu'on rencontre le plus communément dans la Méditerranée est un

véritable volateur ; il s'élance de l'eau avec une force de projection qui

pourrait l'élever, d'après une estimation basée sur des journées entières

d'observation, à environ deux mètres de hauteur ; mais, pas avec plus de force

que cela. Arrivé au sommet de ce saut, ses nageoires, dont il se sert comme un

rameur, et qui reproduisent tout à fait le vol de la sauterelle du désert, le

soutiennent et le transportent ordinairement, droit contre le vent, à des

distances qui varient entre quelques pas et 200 mètres. L'espace moyen qu'il

parcourt est d'environ 75 mètres ; puis il retombe dans l'eau, probablement

gêné par la dessiccation de ses membranes et de ses branchies. Il semble plus

redouter le dessèchement que la fatigue, car on voit souvent ces poissons,

après s'être simplement mouillés dans une vague, repartir avec un élancé

assurément très faible, et fournir une seconde et quelquefois une troisième

carrière semblable à la première. Dans la mer Rouge et dans la mer des Indes on

rencontre quelquefois des poissons volants de la grosseur d'un merlan

ordinaire. Ils sont aussi rameurs, mais déjà se produisent de courts instants,

de deux ou trois secondes, où les battements cessent, et où le glissement se

produit.

Les mammifères possèdent toute une grande famille qui jouit de cette

faculté à un degré très grand, comparable, sous beaucoup de rapports, aux

oiseaux les mieux doués : ce sont les chéiroptères, presque tous rameurs ; les

grosses espèces ont seules quelques demi-voiliers. — Les galéopithèques et les

écureuils volants sont deux classes d'animaux qui sont à l'enfance de l'art du

vol ; elles se servent plutôt du parachute que des ailes. Leur étude offrirait,

malgré cela, un très grand intérêt.

Il faut, malgré ces exceptions, reconnaître que l'ensemble des

mammifères est organisé pour rester sur la terre. Aux oiseaux le royaume de

l'air : chez eux les exceptions sont ceux qui ne peuvent utiliser ce mode de

locomotion ; quelques palmipèdes et quelques struthions comprennent seuls cette

classe de déshérités de la nature.

Le vol est bien certainement la plus belle manière de se mouvoir que la

nature ait donnée à ses créatures. — Tous les oiseaux n'en jouissent pas

également ; cependant, on ne peut nier que toujours un animal a un vol

approprié à ses besoins. Au reste, le contraire supprimerait l'existence, ou au

moins l'entraverait.

Quel est l'oiseau le mieux doué ?

Question souvent posée, et sur la solution de laquelle on est rarement

d'accord.

Est-ce l'aigle au vol majestueux ? — Il est beau certainement ce roi des

airs, mais une humble colombe le dépasse au vol comme un lévrier dépasse un

mâtin.

Est-ce la frégate à l'immense envergure ? Non assurément, la frégate est

incapable de s'envoler dans beaucoup de circonstances.

Sont-ce les grands vautours ? Non plus ; il faut trop d'espace à leurs

vastes ailes pour que leur vol puisse réunir toutes les qualités qu'exige la

primauté. Un condor ne peut pas s'élever rapidement, sans vitesse acquise,

comme un passereau.

Serait-ce notre charmante hirondelle, si vive, si preste, si agile ? Pas

d’avantage ; elle a le défaut de sa taille qui est celui de ne pas pouvoir

résister à un coup de vent. Son peu de masse la gêne énormément dans tous les

grands courants d'air.

Ce sont les passereaux qui priment pour le vol. Vitesse, promptitude,

difficultés, tout est résolu par eux. Cependant ces oiseaux, en un an, ne fout

pas le trajet que les oiseaux de mer franchissent en un mois.

Après ces remarques, il est facile de conclure, et de dire avec raison

que tout oiseau vole parfaitement bien suivant ses besoins.

Nous prendrons donc le moineau comme type de la perfection du vol. Comme

vitesse, il est capable de poursuivre avec succès un pigeon ; comme puissance,

il peut monter perpendiculairement à une grande hauteur. Comme grand parcours,

il est à la hauteur de la généralité des autres oiseaux, car il a aussi ses

migrations périodiques.

Ce choix, au premier abord, peut paraître curieux : cependant, on

remarquera que les grandes difficultés du vol sont résolues par les petits

oiseaux. — Les fauvettes, sylvies, oiseaux-mouches, colibris, font des tours de

force constants. On peut même à ce propos poser comme loi d'ornithologie que : La

force proportionnelle est en raison de la petitesse.

On n'observe généralement pas cette puissance ; cependant, remarquons

l'élasticité métallique des muscles d'une fauvette qui tourbillonne aux hasards

d'une chasse à la mouche : remarquons ces battements précipités, produisant une

vibration presque harmonique. Un condor dont les pectoraux pourraient produire

de tels battements aurait besoin d'ailes d'acier, et produirait un bruit

comparable il celui du tonnerre.

ÉTUDE DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR DE L'OISEAU

Les ailes et la queue sont employées par les oiseaux pour se soutenir

dans l'air.

Les ailes, organes principaux de la sustention, sont composées

d'humérus, de radius et de cubitus, de carpes et de métacarpes, plus ou moins

soudés, auxquels sont adaptées des plumes.

De la longueur de ces bras, et de la longueur de ces plumes, dépendent

les différentes propriétés du vol.

VARIÉTÉS DE FORMES

D'AILES

Les ornithologistes ont divisé les

différentes formes d'ailes en deux groupes : ailes aiguës et ailes obtuses ;

puis chacune de ces divisions en sur-aiguës, aiguës, et sub-aiguës ;

sur-obtuses, obtuses et sub-obtuses.

Ce mode de classement, tout excellent qu'il est, n'est cependant pas

suffisant ; il faut, pour pouvoir expliquer avec fruit les nombreux faits que

présente l'observation, préciser infiniment plus que ne le font ces divisions

par trop génériques : il faut tenir compte de la surface de l'aile par rapport

l'oiseau, de la longueur de l'aile par rapport à sa largeur et par rapport à la

masse ; enfin d'une foule de circonstances qui font qu'il faut une étude

particulière du vol de chaque famille pour en avoir une idée satisfaisante.

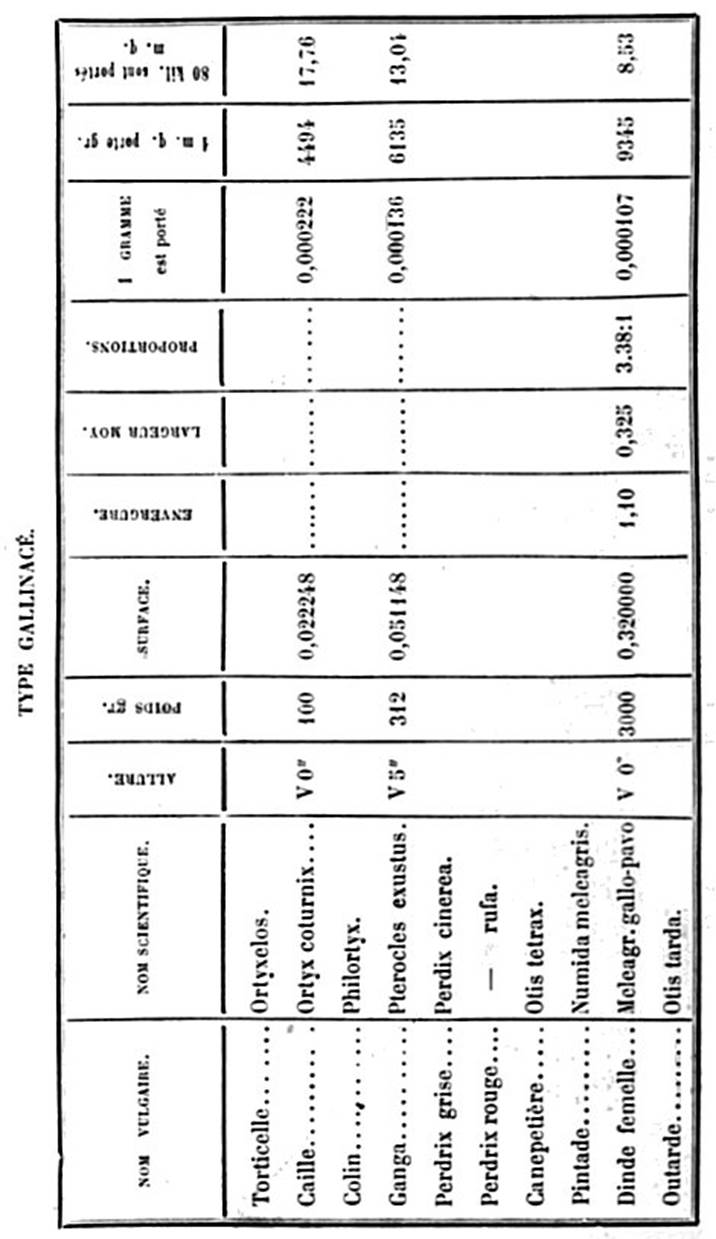

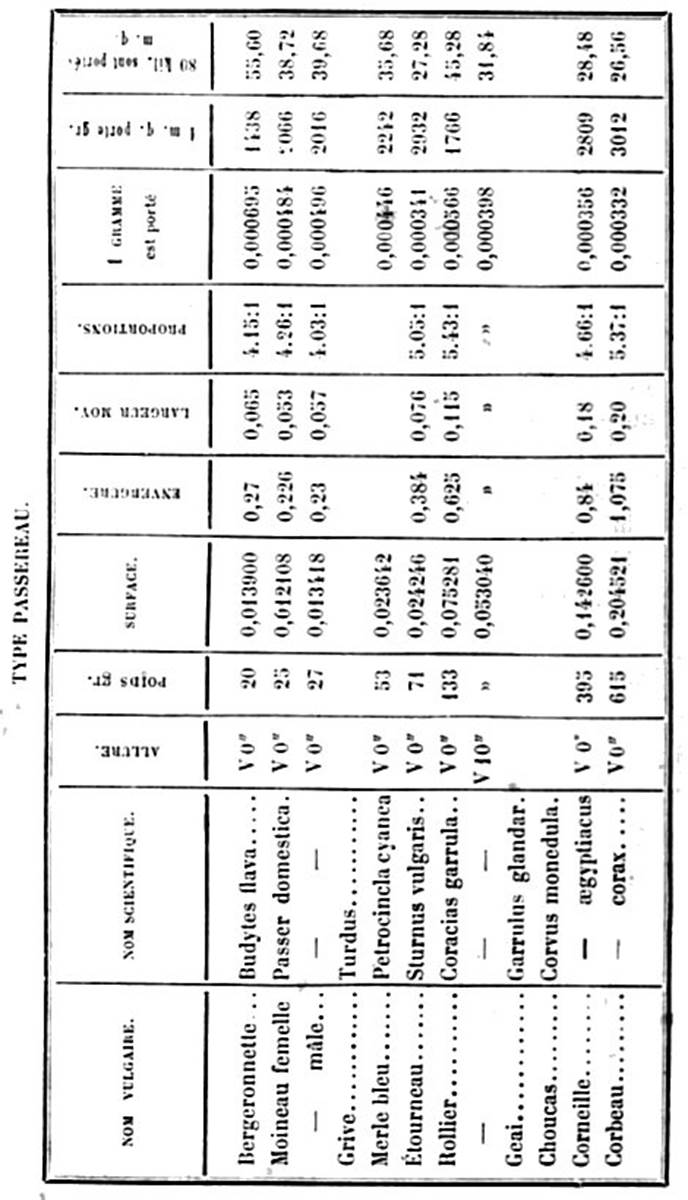

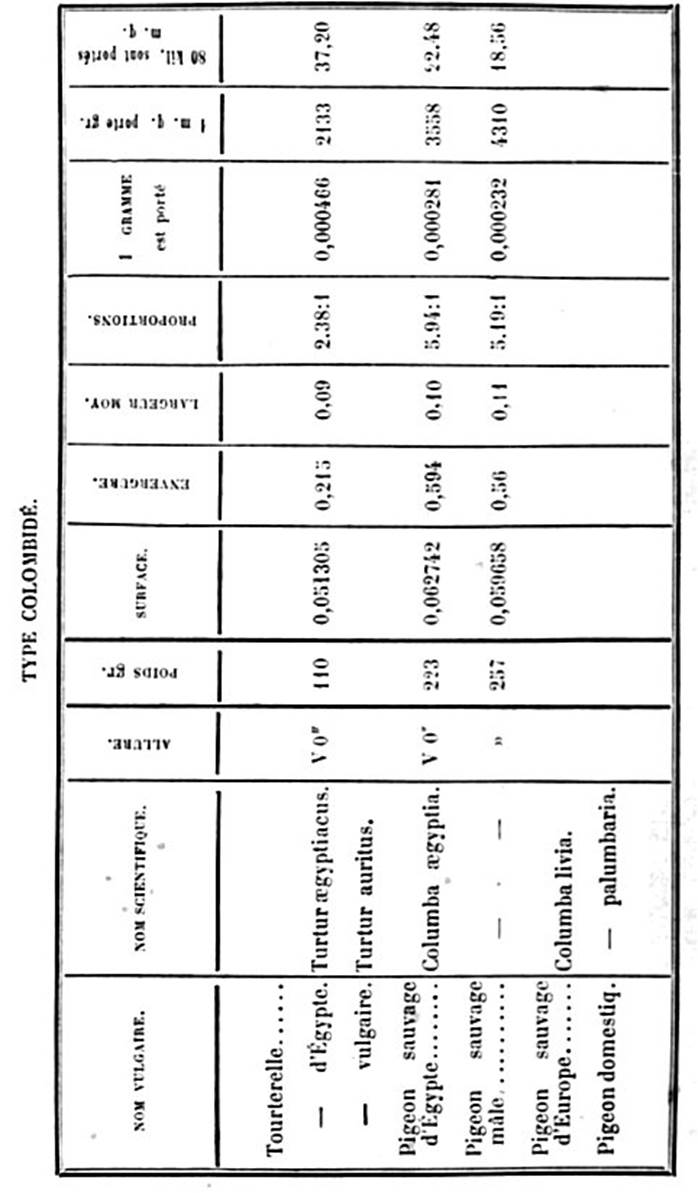

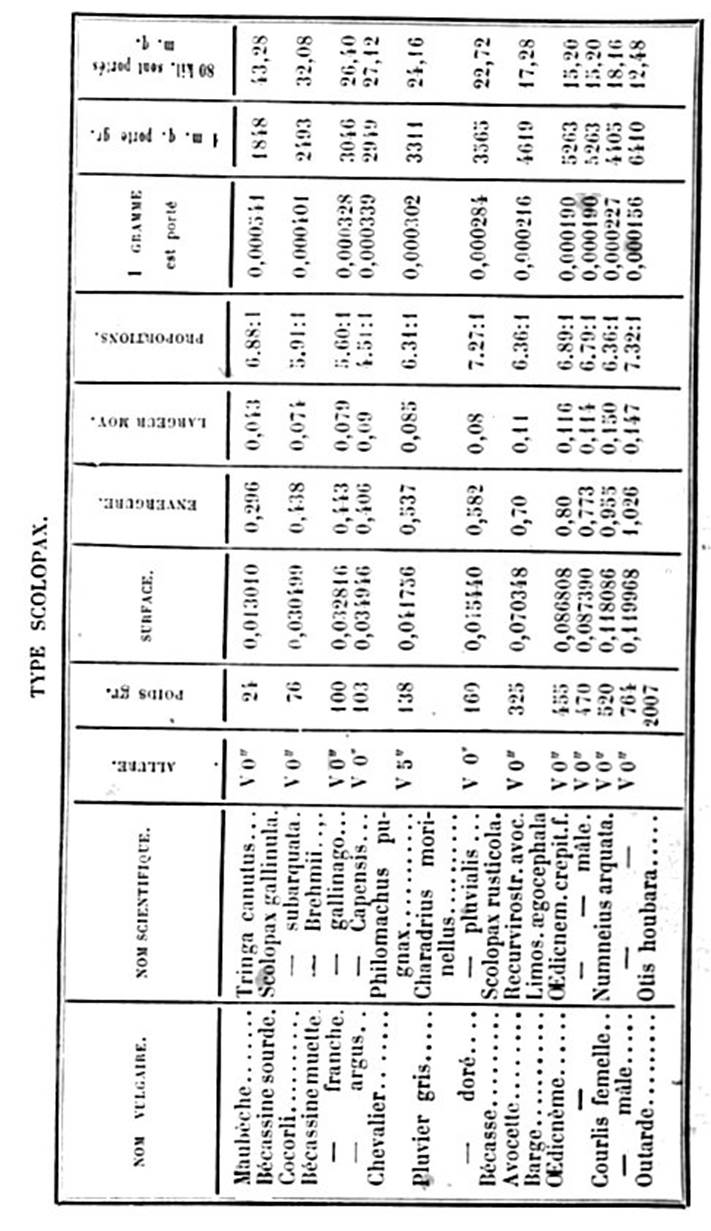

Il résulte de l'étude de toutes ces conditions, étude dont on trouvera

un essai plus loin, qu'on peut établir une série de grandes divisions qui

peuvent se condenser dans les observations suivantes.

On peut affirmer :

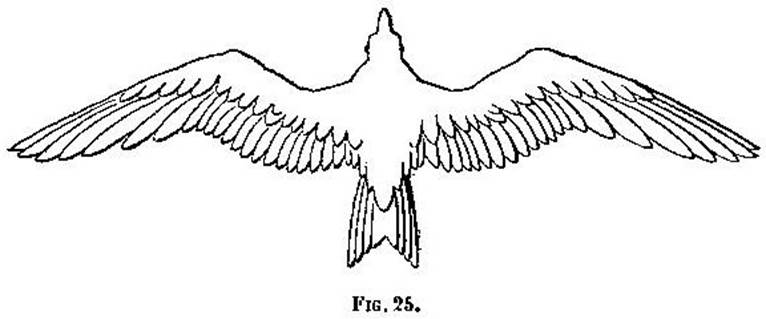

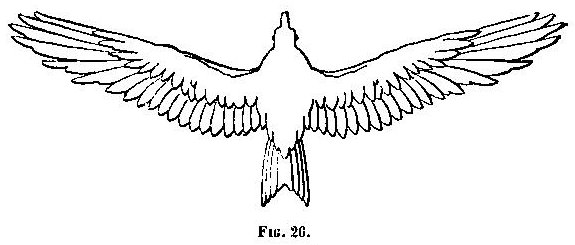

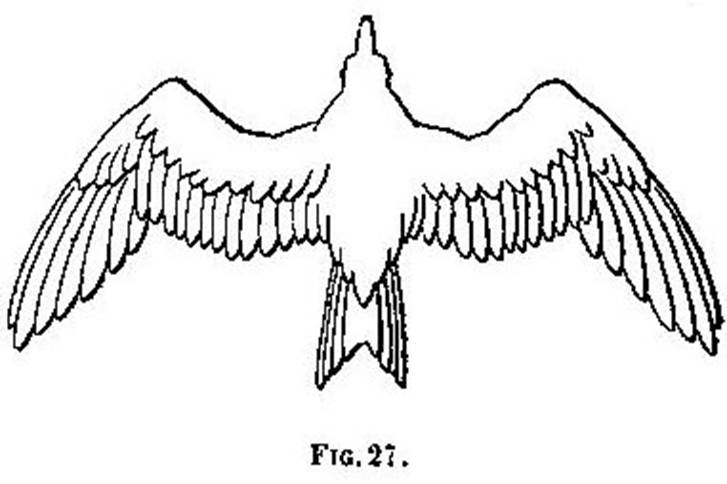

Qu'un oiseau qui a des ailes longues et larges est fait pour planer :

qualité qui croît-avec la masse.

Que celui qui les a longues et minces est fait pour voler dans les

grands courants d'air, et cette qualité croît aussi avec le poids.

Que les ailes courtes et larges indiquent un vol de peu d'étendue.

Enfin que les ailes courtes et étroites dénotent une grande vélocité

comme vitesse rectiligne. On peut même poser que : La vitesse est en raison

inverse de la grandeur de la surface.

Il ne faudrait cependant pas aller jusqu'à l'absurde parce que, à ce

compte, les aptérix seraient les volateurs les plus rapides ; mais on peut dire

que chez les oiseaux qui volent réellement, la vitesse rectiligne (parce

qu'elle l'est toujours et forcément) augmente avec la diminution de la surface

des ailes. Tout le monde connaît la vélocité des canards, sarcelles, imbrims,

etc., et comme opposition, la lenteur des hérons, des vanneaux et de l'effraie.

Il est inutile que nous nous étendions plus longuement sur ces principes

fondamentaux, parce que nous les verrons constamment expliqués et appliqués

dans l'étude du vol de chaque famille.

DE LA QUEUE

La queue est un appareil destiné à soutenir, à diriger et à tenir en

équilibre l'oiseau.

Elle est formée par une série de

vertèbres, de nombre variable, munies de muscles pour les mouvoir, et garnies

de plumes.

La queue chez les oiseaux est très utile, mais non indispensable. Un

oiseau privé de sa queue vole, de son vol à lui, au bout de quelques jours,

sans beaucoup de différence ni de difficulté.

Dans plusieurs espèces elle est un pur ornement plus gênant qu'utile,

comme chez le paon, le ménure- lyre, le couroucou pavonin, la veuve, le

paille-en-queue, les perroquets, etc. Privez-les de cet appendice, ils n'en

voleront pas beaucoup plus mal ; au reste la nature les soumet périodiquement à

cette épreuve.

Beaucoup d'oiseaux très fins voiliers ont des queues rudimentaires : les

hérons, les albatros, les canards, sarcelles, pélicans, goëlands, etc.

Dans d'autres cas elle grandit ou diminue sans cause apparente, comme

chez la tourterelle sauvage et la tourterelle d'Égypte, la pie et le geai, le

gypaète et l'aigle bateleur.

La grandeur de la queue est toujours un signe de faiblesse du vol,

surtout lorsqu'elle atteint de grandes dimensions.

Laissons donc de côté cet organe qui ne peut donner que des indications

trop vagues pour être utilisées.

Cependant, si on tenait à se rendre compte de la cause, du pourquoi de

l'existence de cet organe, surtout lorsqu'il est robuste, on arrive à cette

déduction.

La queue, chez l'oiseau, est ou un ornement ou un organe du vol. —

L'ornement n'intéresse pas cette étude : négligeons-le.

Comme organe du vol, la manœuvre suivante pourra nous éclairer.

Un faucon crécerelle suivait une haie, presque rez terre, et tout contre

elle ; sa vitesse était ordinaire, et sa direction rectiligne, quand tout à

coup, comme mu par un ressort, il changea de direction à angle droit pour se

précipiter sur un lézard.

L'angle produit fut d'une précision et d'une rapidité incroyable.

Pour le produire, l'oiseau a eu besoin du gouvernail très ample et très

puissant qu'il possède.

Là est l'utilité du grand développement de cet organe, il est destiné à

permettre la surprise par des changements subits de direction.

Il est probable que la forte queue du gypaète a la même utilité : cette

manière de chasser, à coup de poitrail, parmi les blocs de rocher, doit être

facilitée par l'ampleur et la force de sa queue.

En résumé, c'est un organe destiné à produire le vol de chasse, mais

qui, par rapport au vol réel de longueur, n'est pas indispensable, comme on le

démontre au reste en la supprimant.

On arrive donc à penser ceci, que la queue est l'organe qui sert à

produire un changement de direction rapide ; et ce qu'il y a de curieux, c'est

que, quand l'oiseau ne l'emploie pas, elle donne la rectilignité à son vol. —

Ce qui pourrait se résumer ainsi :

L'aptitude au changement de direction est en relation avec l’ampleur

et la puissance de la queue.

C'est seulement au point de vue théorique que nous faisons abstraction

de l'utilité de cet organe. Il est certain que l'adresse permet l'équilibre

constant sur deux points d'appui seulement : témoin nos deux jambes, les

échasses, le vélocipède, etc. ; mais, au point de vue de la pratique, un

troisième support devient bien utile, il apporte la stabilité absolue, évite

cette attention de tous les instants qu'il faut avoir pour ne pas choir.

Ce troisième appui existe même chez les oiseaux à queue rudimentaire. —

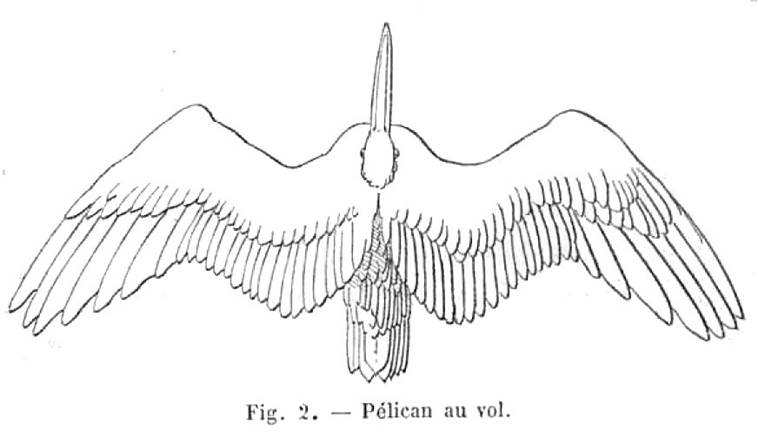

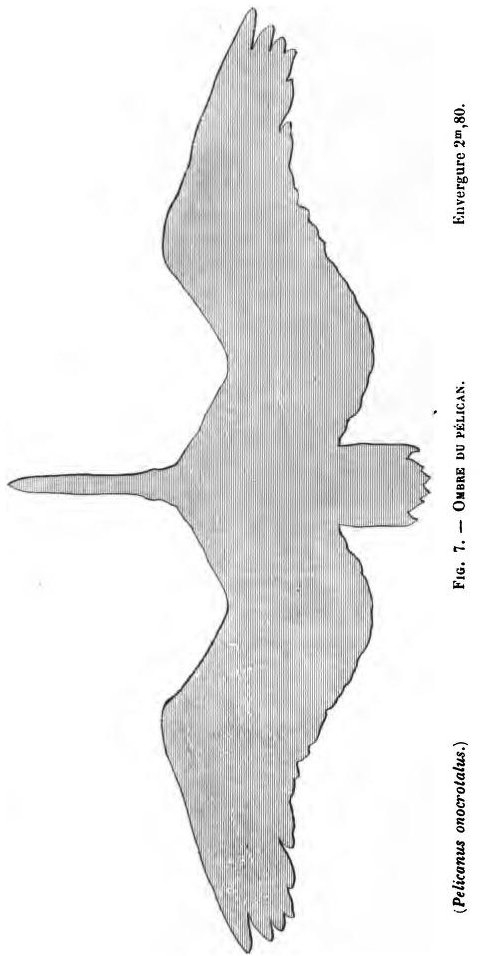

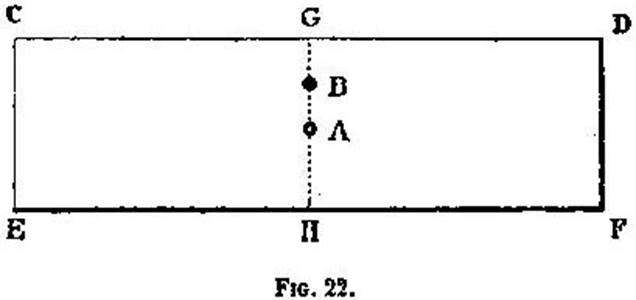

Fig. 2 –

Pélican en vol

Prenons par exemple le pélican, qui

ne brille pas par le développement de son appendice caudal : nous remarquons

que la forme générale de son corps y supplée. Au vol il a la tournure suivante.

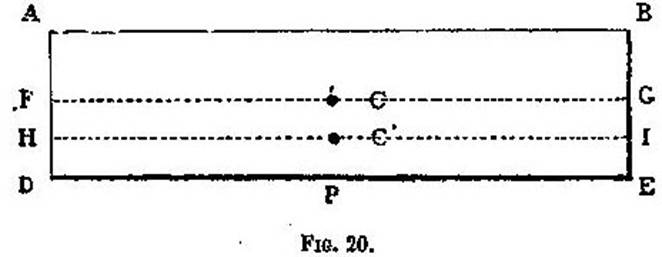

C'est, comme nous le voyons, dans l'angle très prononcé que forment son

bras et son avant-bras qu’il trouve l'espace dans lequel peut jouer son centre

de gravité sans entrer dans l'équilibre instable. — Ce qui nous amène

incidemment à remarquer que : Les oiseaux sans queue ont tous l’avant-bras

très long.

La queue, pour agir, demande un vent assez fort, ou une vitesse assez considérable

: ce qui est tout un en aviation. Si l'oiseau n'avait qu'elle pour manœuvrer,

dans les cas de vol lent ou de vent faible, certains mouvements deviendraient

impossibles. — Il supplée, comme nous le verrons, au manque d'action de cet

organe, par une série de manœuvres qui produisent les mêmes effets d'une

manière bien plus efficace.

VOL DES RAMEURS

Prenons-le au point de départ.

L'oiseau est à terre, il s'abaisse sur ses jambes pour s'élancer, et

laisse pendre ses ailes.

Étudions ce premier mouvement : l'aile se divise en trois plans, un

formé par l'humérus, l'autre par le radius et le cubitus, et le dernier par la

main. — L'effet produit par la disposition de ces trois plans est de laisser

facilement glisser l'air en présentant des surfaces inclinées.

Là ne se borne pas la décomposition de ce mouvement : toutes les plumes,

surtout celles du bout de l'aile, s'inclinent de manière à traverser l'air par

leur tranche et non par leur plat. — Puis, autre complication, l'aile n'est

jamais élevée étendue, mais bien repliée sur elle-même, de manière à présenter

le moins de surface possible, et à pouvoir produire le mouvement avec moins

d'effort et plus de vélocité.

Voyons maintenant le second mouvement, l'aile de l'oiseau frappant

l'air.

Celui-ci est simple, l'aile est tout étendue, raide, les plumes

garnissent toute la surface, et l'aile est creuse.

Il y a donc grande différence de résultat obtenu entre l'élévation de

l'aile et son abaissement ; — cette différence est ce qui constitue le bénéfice

du vol des rameurs.

Pour pondérer cette différence d'une manière exacte, pour la palper pour

ainsi dire, il faut prendre par la tête de l'humérus une aile fraîche de très

gros oiseau, et exécuter avec la main ces deux mouvements. Cet exercice fera

mieux comprendre le vol que toutes les descriptions et explications possibles :

on est près, on voit bien, on sent les efforts nécessités par les deux

manœuvres, et on les juge parfaitement.

L'élancé donné par les pattes, et ce premier battement, ont enlevé

l'oiseau, qui répète rapidement ce battement et s'élève donc en l'air, non

perpendiculairement, mais dans un angle de 45 degrés. Pour s'enlever

perpendiculairement, l'oiseau est obligé de beaucoup se renverser : manœuvre

difficile, employée quelquefois par les pigeons pour se déraidir les ailes dans

le pigeonnier.

Pour changer cette direction de 45 degrés en un mouvement horizontal,

l'oiseau se sert de sa queue, qu'il abaisse, et qui produit sous l'action de la

vitesse, et même quelquefois d'un léger battement particulier, une

décomposition de forces, dont la résultante est un changement de direction de

45 degrés à l'horizontale.

Si la queue est impuissante, il se sert de ses deltoïdes qui relèvent

son corps et produisent aussi ce changement. Au reste, les oiseaux emploient

ordinairement ces deux moyens simultanément.

Le mouvement horizontal étant obtenu, le vol change un peu à mesure que

la vitesse augmente, l'aile ne frappe plus exactement perpendiculairement, mais

légèrement dans le sens de la vitesse pour l'accélérer.

Certains rameurs exceptionnels, pour acquérir une grande vélocité,

exagèrent ce mouvement. Le battement, chez eux, non seulement soutient, mais

surtout pousse en avant.

C'est cette manœuvre qui procure au faucon la célérité extraordinaire

qu'il possède, malgré qu'il ait une masse faible et une grande surface. — La

tourterelle bien lancée semble faire des sauts avec ses ailes ; le coup de

fouet est si rapide et si violent, sa vitesse est si grande, qu'à chaque battement

correspond un bond, non pas en hauteur, mais en avant : elle se projette à

grands coups d'ailes. Dans certains cas ces coups de fouet produisent un son

presque semblable à celui que produirait l'aile si elle frappait sur un corps

solide.

VOL DES VOILIERS

Plusieurs naturalistes ont donné des explications curieuses du vol des

oiseaux, surtout du vol des voiliers.

— Pour eux la légèreté est tout.

Ils ont désigné la porosité des os, les espaces remplis d'air, qui se

trouvent quelquefois sous la peau de ces animaux, comme des dispositions

indispensables à la station dans l'air.

Il n'en est rien. — Les oiseaux ont toujours une grande densité,

parfaitement la même que celle des mammifères ; privés de plumes ils ne

surnagent pas dans l'eau : ils ont donc 1 pour densité, tout comme l'homme, les

mammifères et les poissons.

Pour bien s'expliquer le vol, il faut considérer l'oiseau comme une

machine qui se soutient par la force déployée par ses pectoraux, comme un

glisseur, comme un patineur, mais non comme un ballon. Tous ces appareils de

dilatation des fous, des pigeons ; tous ces os creux des pélicans, albatros,

etc., ne servent à rien pour le vol, leur utilité est ailleurs.

Au reste, rien n'est plus facile à expérimenter : coupez les plumes du corps

à un oiseau, ne lui laissez que les plumes des ailes et de la queue, son vol

n'est changé en rien ; il aura froid, ne pourra pas nager si c'est un oiseau

d'eau, mais il n'en volera assurément pas plus mal.

Expliquons maintenant le vol des voiliers.

Les oiseaux planent en raison de la grandeur de leur surface et de

l'importance de leur masse.

N'oublions pas ce principe indiscutable. Un gros oiseau, un moyen et un

petit oiseau, tous trois de mêmes surfaces proportionnelles à leurs poids,

planeront d'autant mieux qu'ils seront plus lourds.

Ne nous occupons donc que des gros, ceux-ci seulement peuvent effectuer

les décompositions de force qui produisent le vol sans battement d'ailes.

Comme le voilier au départ est toujours rameur, à moins d'être perché

sur une hauteur d’où il s'élance, nous le supposons en l'air, possédant une

vitesse acquise.

Sans bouger les ailes il glissera.

S'il n'y a aucun vent il ira tomber à terre, à une distance qui sera en

raison, toujours de sa surface, et surtout de l'importance de sa masse ; par

conséquent, un arrian ira plus loin qu'un vautour fauve, et ce dernier qu'un

percnoptère ; cependant ils sont construits à peu près dans les mêmes

proportions.

Sans

vent le voilier tombe, son vol n'est plus possible, il est obligé de devenir

rameur ; c'est ce qui fait qu'il est rarement matinal, parce que la matinée est

ordinairement calme, surtout dans les pays chauds.

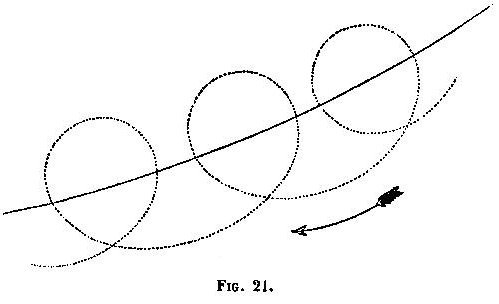

Admettons maintenant l'existence d'un courant

d'air, ce qui arrive presque toujours à une certaine hauteur dans l'atmosphère.

La scène change, le voilier décrit des cercles, s'élève en l'air à une

grande hauteur, puis de là se laisse glisser dans la direction où il veut

aller, même contre le vent.

Essayons d'expliquer ce fait.

L'oiseau se laisse glisser dans la direction du vent en s'abaissant le

moins possible, le vent lui donne une vitesse presque égale à lui-même en

s'engouffrant dans toutes les plumes qu'il retrousse. — Cette poussée par

l'arrière est puissante ; il y a prise, tandis que quand il est le bec au vent,

toutes les plumes sont lissées, collées les unes contre les autres, et

présentent des surfaces parfaitement construites pour avoir le moins de

frottement possible. — Cette différence d'action est comparable à celle de ces

moulins à vent, formés de plusieurs entonnoirs, dont le mouvement est produit

par la différence de résistance présentée à l'air entre la pointe et l'arrière.

Comme l'oiseau tourne, il arrive à se retrouver à marcher contre le vent

; là se produit le résultat demandé, l'élévation.

Nous énonçons sérieusement cette fraction d'explication, parce que cette

action est beaucoup trop négligée, et qu'elle est réellement utile à l'oiseau.

Arrivé à cette partie du cercle qu'il décrit, le voilier dispose ses

ailes et sa queue de manière à remonter un peu, de sorte que sa vitesse

acquise, se heurtant contre la force du vent, l'élève plus qu'il n'a baissé

pour acquérir sa vitesse.

En résumé, le bénéfice de l'opération, le résultat obtenu comme

exhaussement est donné par la force du vent, qui n'agit pas également lorsque

l'oiseau lui présente son avant ou son arrière.

Le voilier répète ce mouvement et gagne de la hauteur à chaque tour :

ces cercles sont d'autant plus concentriques que l'oiseau a plus de masse et

que le vent est plus faible. Cependant, même chez ceux qui sont le mieux doués

pour produire les décompositions de forces les plus approchées de la théorie,

le cercle n'est exactement concentrique que dans un cas, c'est quand le vent

est nul ; en attendant le courant vivificateur ils figurent l'ascension pour se

soutenir, mais ne la produisent pas ; ce qui fait illusion et trompe presque

toujours l'observateur, à moins qu'il ne soit placé il la même hauteur que l'oiseau.

Il ne faudrait pas cependant attacher une importance trop grande à cet

effet de prise du vent sur les plumes ; le problème se compose d'autres

éléments que celui-ci. La variation des surfaces offertes à l'action du vent

dans les différentes parties du cercle décrit, et la variation de vitesse ou

variation de position du centre de gravité, sont autant de facteurs dont il

faut tenir compte.

L'exhaussement se produit par le bon emploi de toutes ces données, et

par le choix d'une foule de circonstances heureuses, commençant par les courants ascendants, dont on

a beaucoup parlé ces temps-ci, et sur lesquels il ne faut guère compter

; et finissant par le choix judicieux de l’instant où se produit le coup de

vent pour lui présenter l'angle utile à l'ascension. — Enfin et surtout, par

l'inégalité de longueur de la partie de la course faite avec le vent, comparée

à celle qui est faite contre lui. La brièveté de cette dernière partie comparée

à la première est d'autant plus accusée que l'ascension est plus forte.

Le bénéfice produit dans l'ascension au moyen des ronds s'observe

facilement, se comprend, mais il faut avouer que, quand on veut bien

l'analyser, il y a un endroit faible, où franchement on devient insuffisant comme

explication : c'est l'instant où l'oiseau marche avec le vent. Est-ce qu'un

excès de vitesse conservé, vitesse capable de produire la sustention,

satisferait ? Nous ne le croyons pas, car nous ne croyons pas à sa véracité

absolue, l'observation montrant qu'il y a souvent arrêt complet. En tous cas,

bien ou mal analysée, la manœuvre est très employée ; l'observation indique

même que c'est celle qui donne le plus de bénéfice d'exhaussement, puisque

c'est le procédé que le voilier emploie par le vent le plus minime.

En attendant une explication limpide, nous nous bornerons à nous en

servir de confiance, nous en rapportant à la prescience des oiseaux ; nous

pouvons le faire sans rien hasarder.

En place, une manœuvre qui supporte facilement l'analyse, et dont la

compréhension est facile, est celle de l'ascension directe, vent debout, soit

en reculant, ce qui est facile, soit sans perdre du terrain, ce qui l'est moins

; ou même en avançant contre le vent.

L'angle juste, bien présenté, joint à une surface utile pour l'instant,

et la force irrégulière du vent bien employée ; accalmie pour avancer ;

accélération de la vitesse du courant utilisée à s'élever, toutes ces

conditions réunies rendent le problème facile à comprendre.

Seulement, ce procédé d'exhaussement nécessite un vent possédant une

vitesse capable de soutenir dans tous les instants l'aéroplane qui est sans

vitesse propre, tandis que, dans le procédé des ronds, ce même aéroplane a une

grande vitesse de translation qui lui est propre, et lui permet de se servir de

vitesses de vent qui seraient, à cause de leur faiblesse, inutilisables dans le

premier procédé.

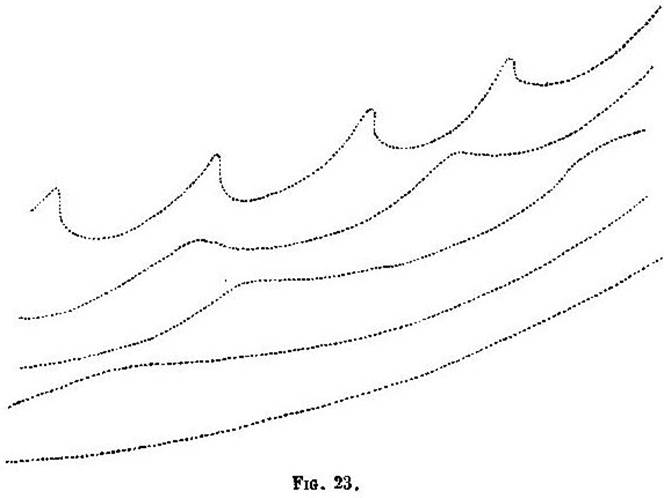

Il ne faut jamais dans les calculs supposer qu'un courant d'air a une

vitesse régulière, on serait complètement dans l'erreur ; une étude attentive

du vol des oiseaux fait voir qu'il y a des bouffées irrégulières, non seulement

à la surface, mais même jusqu'aux confins de l'atmosphère visible.

Les oiseaux ont certainement, comme les bons marins, le talent de voir

venir le coup de vent ; le frisement de l'eau qui change de couleur, devient

plus sombre, indique à l'homme de mer l'arrivée de la bourrasque. Comment font

les oiseaux pour voir venir l'air rapide ? Il est difficile de s'en faire une

idée ; cependant il est certain qu'ils s'en servent assez souvent.

Cependant, c'est là encore une base sur laquelle il ne faut pas trop

échafauder, parce que les grands planeurs dédaignent d'utiliser ces

irrégularités du vent ; ils les supportent, les emmagasinent comme impulsion

reçue, mais ne se dérangent jamais pour en profiter.

Pour se faire une idée saine de ce qui se passe dans le vol sans

battement, pour se l'expliquer, il faut séparer deux choses qu'on confond

ordinairement : le vent régulier et le coup de vent irrégulier.

Il semble, à première vue, que lorsque dans un courant d'air régulier

l'oiseau décrit un rond, il doit perdre dans la partie où il pénètre le courant

juste ce qu'il a gagné d'impulsion en étant actionné par lui, plus la perte

occasionnée par les frottements. — Nous avons vu qu'il n'en est rien, parce que

l'oiseau présente à la pénétration ses formes d'avant, qui sont d'autant plus

parfaites qu'il est meilleur volateur : formes qui n'ont aucune ressemblance

avec celles de son arrière, où tout est disposé d'une manière contraire, pour

faire voile, et être pénétré. — Maintenant, à ce bénéfice, il faut joindre la

disposition de l'angle utile présenté, la surface plus ou moins grande offerte

à l'action du vent au moment nécessaire, la petitesse relative de la course

contre le vent, enfin ces mille riens qui ne s'analysent pas, qu'on nomme la

vie, et qui font ces chefs-d’œuvre d'équilibre qui, comme la station et le

mouvement, font la partie active de l'existence.

Cependant les très gros oiseaux ne semblent pas se tourmenter beaucoup

pour utiliser tous ces petits moyens accessoires ; les maîtres dans l'art,

ayant une fois établi un angle moyen, jugé bon par leur expérience pour le

temps qu'il fait, ne changent pas facilement de tournure : ils savent qu'il

leur est inutile de se livrer à de petites manœuvres, comme diminuer ou /

augmenter la surface à chaque tour ; on dirait qu'ils mettent leur aéroplane à

un cran fixe, qu'ils savent pratiquement bon, et se reposent pour bénéficier en

élévation sur le coup de vent. Il y a bien probablement des mouvements de déséquilibrement

qu'on ne peut apercevoir à la lunette, tels que mouvements de la tête, qui est

un balancier précieux et on ne peut mieux placé ; même des mouvements

inconscients d'ensemble ; mais quant aux changements intentionnels dans la

voilure, par un vent moyen, elle peut rester des heures entières au point fixe

où elle a été mise tout comme une voile de navire. — Il nous faut donc pénétrer

plus avant dans la question, chercher une explication plus satisfaisante de

cette manœuvre. Nous la trouverons en étudiant l'effet produit par le coup de

vent irrégulier.

Le coup de vent est une puissance qui est l'âme de l'ascension : c'est

la baguette qui frappe le cerceau de l'enfant, qui lui donne la force de rester

debout, de rouler, et même de franchir des élévations. — Supposons que nous

abandonnions ce jouet à une descente rapide : l'attraction lui communiquera un

mouvement qui le fera rouler jusqu'au bas. Si en bas il se trouve une montée,

le cerceau poussé par sa vitesse acquise, par son inertie, remontera à une

hauteur égale à sa descente, moins les frottements sur le sol et la résistance

de l'air.

Mais, si au lieu de le laisser simplement aller à la sollicitation de la

chute, on accélère sa marche à coups de baguette, il pourra remonter bien plus

haut que n'est élevé le point d'où il est parti.

Si maintenant nous supposons autre chose, qu'on puisse, lorsque le

cerceau est en train de remonter, déplacer le sol, de manière à ce qu'il aille

en sens contraire du jouet, c'est-à-dire lui venir dessus, nous activerons

encore l'ascension en lui communiquant une force supplémentaire, indépendante

de son individu, dont la résultante sera encore une élévation.

Étudions maintenant l'action de ce courant d'air vivificateur sur

l'oiseau en action.

Si le coup de vent se produit dans la partie où l'oiseau va avec le

vent, c'est le coup de baguette que le cerceau reçoit par derrière ; c'est de

la vitesse emmagasinée, c'est autant de chute économisée : donc, bénéfice pour

l'oiseau d'autant.

Si c'est dans la partie du rond où l'oiseau fait face au courant d'air,

c'est son sol de glissement qui est l'air, qui se projette sur lui, et le force

comme résultante à s'élever : donc encore bénéfice d'élévation, bénéfice qu'il

ne doit pas à l'action de la chute.

Si le coup de vent le prend en travers-arrière, en travers-avant, c'est

toujours un apport d'action ; c'est toujours un lancé, une poussée qui lui est

imprimée par une force étrangère à lui-même, et dont il profite ; ou une

économie de parcours, qui se traduit encore à son avoir par un exhaussement.

Mais, au fait, toutes ces explications ne sont utiles que pour les

curieux ; elles ne prouvent ni ne déjugent rien : qu'on comprenne, qu'on

s'explique mathématiquement une manœuvre ou qu'on n'y parvienne pas, le

résultat est le même ; il n'en reste pas moins la leçon du maître omnipotent,

omniscient, qui dit : Si vous me comprenez, tant mieux ; si vous ne me

comprenez pas, tant pis ; mais en tous cas, c'est comme cela que cela s'opère

!... Je vous le démontre la journée entière, non pas dans les ténèbres, mais en

pleine nue ; et si vous ne voulez pas profiter de la leçon, c'est que vous avez

juré de ne jamais venir me rejoindre.

Ainsi agit l'oiseau !

Et que peut faire une formule qui n'arrive pas à bien ! — Que peut faire

une explication plus ou moins limpide ? — Peut-il rester un doute quand la

preuve du fait est palpable et visible à tous les instants : — l'oiseau n'est

pas sorcier, il ne viole pas les lois de la nature ; nous ne nous expliquons

pas ces mille décompositions de force d'une manière rigoureuse parce qu'elles

sont compliquées comme le mouvement et la vie ; — mais elles nous sont

démontrées à chaque instant, et c'est une invite constante à soumettre notre

vie à cet exercice, qui ne doit pas plus être au-dessus de ses moyens que les

exercices d'équilibre que notre organisme opère inconsciemment à chaque instant

de l'existence.

Nous expliquons-nous bien la marche, le saut, la gymnastique ; les

mouvements du vélocipède, les changements de direction qui l'équilibrent

ont-ils été calculés mathématiquement ? Non. — Notre instinct de vie suffit à

cette analyse, non seulement exactement, mais encore avec la rapidité

nécessitée par le besoin. — lien sera de même assurément pour cet autre

problème d'équilibre qui lui ressemble fort : l'aviation ; la vie, ce

chef-d’œuvre de science inconsciente, se trouvera certainement à la hauteur de

ce nouvel exercice.

Il s'agira seulement de bien savoir ce que l'on doit faire, d'être bien

au courant de la manœuvre qui produit tel effet que l'on désire produire ; en

somme, savoir à fond son métier d'oiseau, tout comme on arrive à savoir ceux de

glisseur, patineur, nageur, vélocipédiste, danseur de corde, et en somme de

tous les exercices gymnastiques.

VITESSE DU VENT

Le vent est pour les voiliers la

source de tout bénéfice de sustention. Sans vent, pas d'ascension, donc pas de

vol possible pour eux ; aussi par le calme plat sont-ils tous perchés.

Quelle est la vitesse de vent minimum qui peut cependant soutenir et

exhausser le meilleur voilier.

L'observation fait remarquer des ascensions de

milans et de vautours par le calme plat exact. Cependant cela est un fait

impossible. Il faut absolument qu'à une certaine hauteur l'air ait un mouvement

sensible, peut être indiscernable à l'œil, mais qui cependant est décelé par

les manœuvres de l'oiseau.

Un voilier qui s’élève par un temps calme rame ordinairement jusqu'à une

centaine de mètres, et arrivé à cette hauteur commence à décrire ses ronds,

moitié ramant, moitié planant, diminue les battements à mesure que l'élévation

augmente et finit par les cesser tout à fait : ce qui démontre que l'air n'est

immobile qu'à la surface du sol.

Tout le monde a remarqué que sur les hauteurs il y a presque toujours un

grand courant d'air : on quitte un bas-fond, où la tranquillité est absolue, et

arrivé sur la montagne la brise est très sensible.

Une brise légère, celle des belles journées du printemps qu'on ne peut

appeler un vent, a cependant, à une hauteur de cent mètres, au moins 10 mètres

de vitesse, d'après des observations très précises que nous avons eu l'occasion

de faire sur des fumées de bombes de feu d'artifice, qui sont la mobilité

suprême.

Sitôt que le vent est franchement sensible à la surface du sol, il

dépasse de beaucoup 10 mètres de vitesse à 3 ou 400 mètres de hauteur.

Un bon vent, une bonne brise de mer, celle où le marin sans prendre de

ris surveille cependant sa toile, arrivé à 500 mètres d'altitude a une vitesse

de 20 mètres à la seconde.

Un grand vent du nord, d'après la vitesse de l'ombre des nuages, a une

rapidité de 30 à 40 mètres ; et un violent Khamsine à 500 mètres d'attitude a

une vitesse difficile à préciser. Par ce vent terrible, un grand vautour, qui

se meut dans son sens, a une vélocité épouvantable : en un instant il a

traversé le champ de la vision, soit 7 ou 8 kilomètres, au moins, pour un

oiseau de ce volume.

Ce sont ces vents de tempête qui dépaysent les oiseaux, qui font qu'un

volateur se trouvera en une journée à 1000 lieues de son habitat.

Ces vitesses énormes nous sont démontrées exactement par des faits

précis. Le ballon la Ville d’Orléans, parti pendant le siège de Paris à

11 heures 45' du soir, est arrivé près de Lifjeld (Norvège) le lendemain à 3

heures 40 du soir. Soit environ 300 lieues en 15 heures, ou 22 mètres à la

seconde.

Le ballon du sacre de Napoléon Ier a eu pendant sept heures consécutives

une vitesse d'environ 40 mètres à la seconde.

Dans les grands jours d'été de 18 heures, un oiseau emporté par un

courant d'air pareil, et s'aidant dans le même sens, pourrait parcourir 3000

kilomètres.

Trois mille kilomètres font environ 30 degrés, qui sont, en gros, la

distance qui sépare le Caire de Paris, le Cairote l'équateur. C'est la distance

de Paris à Arkangel, de New-York à Mexico ; l'Australie traversée. Et, de la

pointe nord du Spitzberg au cap Barrow de l'Amérique russe, il n'y a environ

que 30 degrés en passant par le pôle.

Quels beaux voyages un fort coup de vent permettrait de faire !

Mais il ne faut point s'illusionner ; il ne faut pas croire qu'un

accident est une règle.

De ce que certains jours on pourra faire des merveilles, il ne faut pas

espérer que cela continuera. Lorsqu'on voudra aller d'un point à un autre,

d'une manière exacte, les mécomptes viendront. C'est la navigation à la voile :

on sait quand on part, et on ignore quand on arrive. Ces 30 degrés fournis en

un jour, par ce temps extra-favorable, peuvent par un vent contraire en

demander 8 ou 10, et plus : ce même vent de 40 mètres à la seconde force au

repos sitôt qu'on a à aller ailleurs que là où il mène. Il est impénétrable ;

on n'avancerait pas contre lui d'une lieue en une heure.

La voile, c'est l'inconnu, le bonheur, la chance ; demandez plutôt aux

marins. — Ainsi, les 2.800 kilomètres qui séparent l'Irlande de Terre-Neuve ne

peuvent pas être franchis sans danger à moins de pouvoir passer la nuit sur

l'eau ; au reste il n'y a que les oiseaux nageurs qui se hasardent à faire

cette traversée.

Arrivons à la vitesse moyenne, celle du vent de tous les jours.

L'observation indique, par la comparaison du vol avec le chemin de fer,

que les oiseaux à vol lent font tout au plus 40 kilomètres à l'heure, et les

oiseaux bien doués, comme les tourterelles et les grands voiliers, en plein vol

dans l'espace, font 60 kilomètres. Ce qui fait que pour les appréciations

moyennes on peut se servir de la base de 1 kilomètre à la minute, comme donnée

sérieuse.

Voilà ce que fera la direction aérienne à la voile, plutôt moins que

plus. C'est déjà beau ; c'est 5 à 600 kilomètres dans la journée de 10 heures.

Les vents n'ont probablement pas tous la même puissance de sustention.

Il semble, en regardant attentivement les oiseaux qu'il y a des jours où l'air

porte mieux que d'autres.

Par les vents du midi, surtout les vents chauds et électriques, les

planeurs ont une propension très marquée à exagérer le vol sans battement.

Cette faculté de suspension est indiscutable pour les corps de peu de masse :

témoin les poussières et les sables du siroco, Khamsine, guibli, etc. Elle

serait donc perceptible pour les oiseaux, même pour les très gros ?

Par un vent électrique du désert on est sûr de voir beaucoup de vautours

; ce temps particulier a la propriété de les faire voyager. Les oiseaux de